L’arrivée de Robert Conroy en Outaouais

Dès son arrivée à Aylmer durant les années 1830, Robert Conroy se tisse des liens avec les hommes d’affaires et les propriétaires terriens de l’ouest du canton de Hull. En 1837, Robert Conroy qui est né en 1811 à Magherafell, Comté de Derry, Irlande[1] épouse Mary McConnell. Cette noce associe Robert Conroy à une famille pionnière bien établie dans le canton de Hull. Il n’y a que des hypothèses pour expliquer la venue de Robert Conroy, cependant Gourley affirme que son lieu d’origine est son « calf ground[2] » où l’économie repose surtout sur l’agriculture et les grandes propriétés terriennes réservées principalement à l’élite protestante.

Au cours des années 1830, il s’établit dans la petite communauté riveraine à l’ouest du lac Deschênes sur le lot 21 du rang 2 de Charles Symmes, le neveu de Philémon Wright. Dès son arrivée à Aylmer, Robert Conroy se tisse des liens avec les hommes d’affaires et les propriétaires à l’ouest du 2e rang du canton de Hull. « En louant un hôtel de Charles Symmes [fondateur d’Aylmer] et en épousant une McConnell, Robert Conroy fut dès le début en contact étroit avec l’élite locale naissante[3] ».

À son arrivée dans le canton de Hull, Robert Conroy est témoin du déclin du commerce de la fourrure au profit de l’industrie du bois[4]. Il prend à sa charge l’hôtel de Charles Symmes et l’aménage avec son épouse Mary McConnell. Robert Conroy se place alors en position avantageuse pour entretenir des liens privilégiés contribuant ainsi à l’essor économique et politique de l’Outaouais. En plus de s’associer aux grands propriétaires fonciers et marchands de la famille McConnell, Robert Conroy établit des relations durables avec Charles Symmes et John Egan dans diverses entreprises de développement local allant de la voirie, au transport et au développement manufacturiers.

Au cours des années 1840, il devient évident que la famille Conroy est au centre des activités des aspirants bâtisseurs de l’ouest canadien veillant autant à l’essor de leur communauté qu’à établir un réseau de communication efficace favorisant leur localité dans la Province du Canada. « D’un autre point de vue cependant, les modes d’immigration, de colonisation et d’activité économique donnent lieu à des positions et des priorités distinctes qui, à leur tour, sont aussi bien source de conflit que de coopération[5] ». Les communautés sur les deux rives de la rivière des Outaouais rivalisent hardiment leur position stratégique, économique et politique dans la province coloniale[6]. Les bâtisseurs d’Aylmer se joignent alors en un réseau local et interfamilial pour établir des relations commerciales et politiques avec les marchands et les politiciens de la région de l’Ottawa (Outaouais), de Montréal et de la Grande-Bretagne.

Les débuts d’Aylmer au Symmes Landing

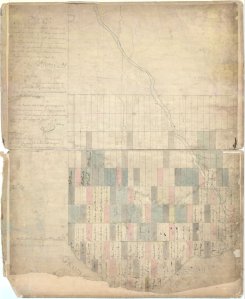

Robert Conroy gère avec Charles Symmes diverses entreprises de la communauté naissante. Une première route est construite en 1820. Elle relie déjà les installations de Philemon Wright au débarcadère naturel paisible du lac Deschênes sur la rivière des Outaouais en amont des trois portages des chutes Chaudières. Les Entreprises Philemon Wright et fils y ont installé la ferme Chaudière sur les rives du lac Deschênes. Les Wright ne priorisent pas le développement de cette grande ferme de l’ouest se concentrant davantage sur leurs installations aux chutes des Chaudières. Au décès de Philemon Wright fils en 1821, Charles Symmes, neveu du fondateur du canton de Hull, se voit confier le développement de la ferme Chaudière.

L’état de la route entre les chutes et la ferme Chaudière laisse à désirer éloignant ainsi Charles Symmes de la sphère d’influence de son oncle Philemon Wright. Ce dernier lui vend le lot 21 sur le 2e rang du canton de Hull menant directement au bout de ce chemin qui conduit vers l’ouest au lac Deschênes. Charles Symmes ne tarde pas à mettre en valeur son lot où affluent de plus en plus les voyageurs et la main d’oeuvre en transit sur l’Outaouais s’embarquant sur les nouveaux bateaux à vapeur au débarcadère qu’on appelle le Symmes Landing («L’Abord-à-Symmes »)[7]. L’acquéreur repaie les sommes exigées pour l’acquitter de sa dette, il obtient la quittance sur son hypothèque de son oncle.

Au cours de la visite de Joseph Bouchette, l’arpenteur général du Bas-Canada dans le canton de Hull en 1825, les environs de l’Abord-à-Symmes retient davantage son attention. Il suggère le site pour l’établissement du premier village du canton de Hull surclassant les propriétés de Philémon de Wright et fils aux chutes des Chaudières et au nord-est du canton de Hull.

Il demeure que Charles Symmes n’est pas seul dans ses entreprises au lac Deschênes à l’ouest du canton de Hull. Il s’associe à des partenaires faisant déjà affaires sur les rives du lac Deschênes. «Bien que Charles Symmes peut être à bon droit considéré comme le fondateur de la ville d’Aylmer, il n’en est pas moins acquis que la Compagnie de la Baie d’Hudson faisait alors des bords du lac Deschênes le point de départ de tout l’approvisionnement de ses postes de l’Outaouais[8] ». Symmes joue alors un rôle important dans le transport de la marchandise vers les postes de traite et les chantiers de l’industrie forestière naissante. Il faut aussi admettre que l’Abord-à-Symmes croît en un lieu de commerce et de transport imposant se maintenant à l’extérieur de la sphère d’influence des Wright dans le canton de Hull.

En 1831, ce futur village obtient le premier bureau d’enregistrement foncier qui est une victoire élargissant son influence et son rôle administratif de la communauté dans le comté d’Ottawa. C’est ainsi que l’on commence à nommer cette localité voisinant la ferme Chaudière des Wright en l’honneur du nouveau gouverneur du Bas-Canada, lord Matthew Whitworth-Aylmer[9]. C’est pendant cette époque qu’arrive Robert Conroy dans la région. Et encore une fois en 1832, la croissance d’Aylmer est remarquée par l’arpenteur Joseph Bouchette qui décrit ainsi le développement de cette communauté:

« A road from Chaudiere Lake, cutting at right angles the Britannia Road, leads into the back settlements, where, of course, no good roads can at present be expected: on this road few settlements are to be seen beyond the 4th and 5th ranges, from which to the 3rd range the farms progressively increase and towards the Chaudiere Lake the road passes apparently through an old-settled country [10] ».

Symmes ne tarde pas à mettre en valeur sa propriété riveraine et à tracer les premières rues de son établissement. « Travailleur et ambitieux, il comprend l’importance de cet emplacement, à l’endroit où les voyageurs s’embarquent pour naviguer plus à l’ouest sur la « grande route » qu’est la rivière des Outaouais[11] ». Symmes s’associe à Robert Conroy et ils offrent alors des services variés aux voyageurs en transit allant de services de transport, de la vente au détail et à l’hébergement.

« Le peuplement des deux rives de l’Outaouais a fait multiplier le nombre d’embarcations qui empruntaient ce cours d’eau, et le débarcadère est devenu un point obligé pour ceux qui s’aventuraient en amont de la Chaudière[12] ». Ainsi, Aylmer se trouve à l’épicentre du transport entre l’est et l’ouest de la Province du Canada. L’augmentation du transport de la marchandise et du flux migratoire combinée aux succès des entrepreneurs d’Aylmer contribue à attirer des artisans, des journaliers et surtout, d’autres jeunes hommes ambitieux ayant un réseau d’influence avec les marchands du Bas-Canada. « Symmes Landing prit vite figure de port de mer, alors qu’il n’était guère question de Bytown, encore moins de Hull[13] ».

L’établissement de Robert Conroy à Aylmer

L’arrivée de Robert Conroy dans la région coïncide alors avec l’introduction de la vapeur sur la rivière des Outaouais. « Les bateaux à vapeur sillonnent de plus en plus les cours d’eau, commençant d’abord par les routes du lac Deschênes en 1833 et celles du lac des Chats en 1836[14] ». Robert Conroy ne tarde pas à investir dans la Upper Ottawa Steamboat Company[15]. Les premiers bateaux à vapeur permettent le passage d’un nombre croissant d’immigrants et de marchandise approvisionnant les postes de traite de la Baie d’Hudson et les chantiers forestiers en amont des Chaudières. « Ce service de bateaux à vapeur va littéralement lancer le développement d’Aylmer[16] ».

« Le service des vapeurs donna un grand coup d’épaule à l’essor commercial d’Aylmer dans les années 1830 ». L’essor économique repose sur la volonté de son élite à se maintenir au centre du réseau de communication entre l’arrière-pays et l’Est canadien sur la rivière des Outaouais. À l’époque, Aylmer est d’ailleurs un lieu de transit majeur entre l’est et le Nord-ouest américain, et ce, jusqu’à l’introduction du chemin de fer au milieu du 19e siècle. Les commerces et les premières manufactures voient aux besoins des migrants en transit vers l’ouest. Les services de transport se sont multipliés avec la croissance de la population et la permanence de l’établissement le long du chemin d’Aylmer. « La vocation d’Aylmer comme lieu de transbordement de marchandises accéléra son développement. La route d’Aylmer, lien entre Aylmer et Hull, devient l’axe le long duquel s’établirent les premiers colons[17] ».

La vapeur transforme cette communauté en modifiant les services de transport ou en fournissant l’énergie nécessaire aux premières manufactures, car Aylmer ne peut compter sur les forces hydrauliques des eaux calmes du lac Deschênes. La vapeur contribue ainsi à la croissance des premières manufactures à Aylmer. En 1839, Robert Conroy se joint à John Egan, Charles Symmes et Harvey Parker en investissant dans la construction d’un moulin à farine fonctionnant à la vapeur, le Aylmer Bakery[18]. Les moulins à vapeur locaux fournissent les marchandises nécessaires aux travailleurs sur les chantiers et aux immigrants arrivant de Montréal s’établissant sur les terres du bassin des rivières Rideau et des Outaouais. Les premières scieries se prévalent aussi de cette énergie à Aylmer. « Si la ville d’Aylmer fut à son origine le pied-à-terre des travailleurs de la forêt, elle n’en eut pas moins ses propres scieries dont l’importance n’était alors certes pas discutable[19] ». En 1841, Aylmer compte alors 500 habitants, quatre magasins généraux, autant d’hôtels, deux boulangeries, une tannerie, une école, une église et un journal[20].

Les Auberges Conroy à Aylmer

Robert Conroy s’établit au premier auberge d’Aylmer déjà construit par les Wright pour Charles Symmes en 1822[21]. En 1834, Conroy acquiert son premier homestead[22] comprenant l’auberge d’Aylmer (Symmes), le quai de débarquement et le magasin au débarcadère du lac Deschênes[23]. Robert Conroy exploite ainsi cette confortable auberge de pierre riveraine[24] et il entreprend, la même année, la construction de son propre hôtel, la fameuse Hôtel British [25]. L’Auberge Symmes et l’hôtel British sont toujours des plus anciens bâtiments marquant le début du développement à Aylmer. À elle seule, l’hôtel British compte plusieurs bâtiments, dont l’auberge originale, l’ancienne résidence des Conroy et l’écurie en arrière. En fait, l’ensemble du bâtiment est le plus ancien hôtel canadien exploité à l’ouest de Montréal. Sur place, le voyageur bénéficie des services de location de chevaux et de voitures. À l’hôtel, il s’offre un service de diligences «confortables» opéré par Moses Holt reliant dès 1840 les auberges Conroy à Aylmer au débarcadère de Hull[26].

Alors, en plus d’être partenaire et un actionnaire dans l’établissement des manufactures et des services de transport à Aylmer, les affaires hôtelières placent la famille Conroy au cœur des activités sur l’Outaouais. En tant que Tavern Keeper[27], Robert Conroy élargit son réseau d’influence. L’hôtel British est un haut lieu d’activités dans le village d’Aylmer, servant tantôt de lieu d’affaires, d’église, d’école, de salle d’assemblée au premier conseil municipal et de Cour supérieure du district de l’Ottawa pendant son projet de construction. La famille Conroy vient qu’à cumuler un ensemble imposant de biens immobiliers en Outaouais au 19e siècle[28].

À partir de 1851, le couple Conroy loue leurs opérations hôtelières. La famille Conroy maintient toujours ses intérêts dans leurs hôtels[29] qui demeurent dans leur inventaire immobilier jusqu’en 1902. Les hôtels Conroy sont un endroit de rencontre autant pour les pourparlers économiques qu’un lieu d’actions politiques dans la vallée de l’Outaouais au 19e siècle. Cette situation assure ainsi à la famille Conroy un avenir politique et un rôle économique d’importance dans la région.

L’influence de Robert Conroy dans l’industrie du bois

Au départ Robert Conroy ne détient aucune limite forestière malgré qu’il soit un des grands négociants ramenant de vastes radeaux de bois de l’ouest vers Montréal au cours des années 1840 et 1850[30]. Robert Conroy se hisse graduellement une place en tant que négociant et marchand du bois dès 1842[31]. Il tire profit de concessions dans la vallée de la Madawaska vers 1840 et de la région de Chalk River en 1850 sur la rive sud de la rivière des Outaouais[32]. Il établit un quai d’embarquement à la pointe de Bonnechère, une région développée par son partenaire John Egan. Cette époque coïncide avec le moment où la famille Conroy se concentre davantage sur leurs activités de bois et de transport en Outaouais[33].

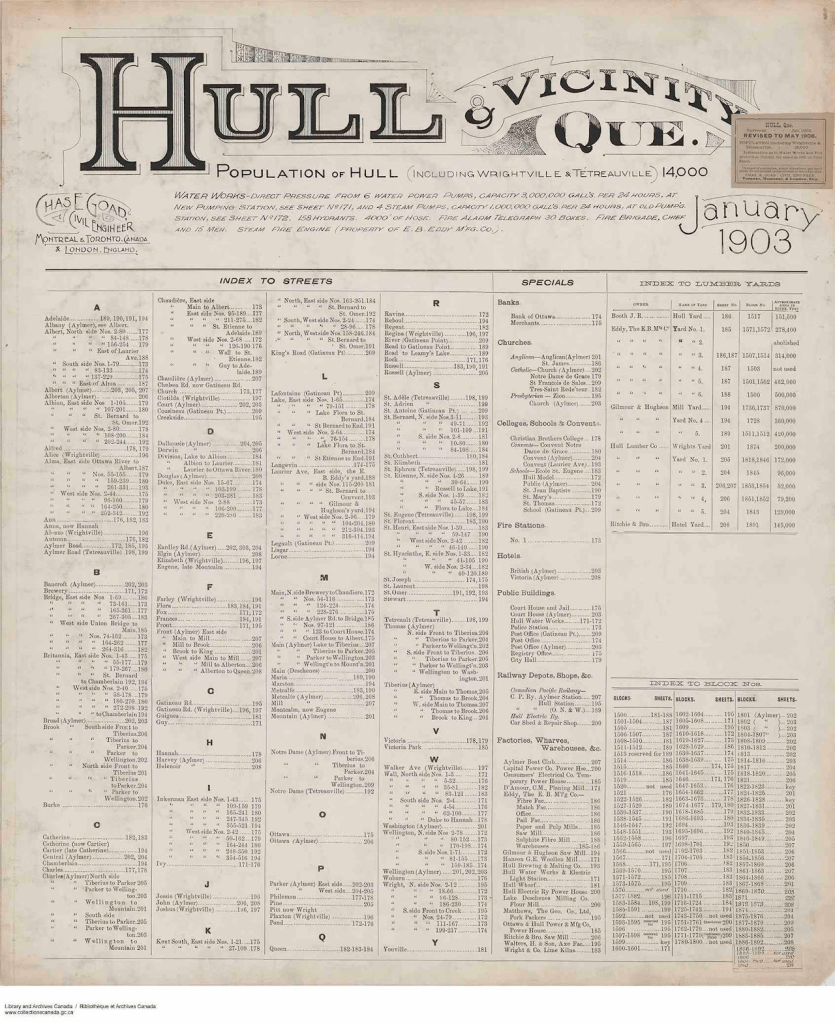

À Aylmer, l’importance du bois se perçoit dans les premiers plans illustrant l’évolution de la communauté à sa fondation où « l’utilisation des terrains dans le triangle formé par Front, Eardley et Charles, bien qu’une bonne partie demeure inhabitée à cause de l’empilage de bois qui occupe d’importantes superficies[34] ». Ce triangle est derrière la rue Principale qui mène au débarcadère Symmes. La rue Principale est réservée aux commerces et aux grandes demeures prestigieuses de l’élite sur le chemin Britannia (Aylmer) qui descend du troisième rang vers l’ouest à la limite des premier et deuxième rangs du canton de Hull.

Le chemin Britannia se concentre alors en un lieu de résidence de l’élite de l’Outaouais. «La majorité d’entre eux s’est fait remarquer par son énergie et sa place enviable et a laissé de superbes résidences de pierre qui constituent un caractère spécial et significatif de l’histoire économique de l’endroit[35] ». En 1855, la famille Conroy aménage une des résidences de pierre des plus prestigieuses à Lakeview au coeur du village à une distance de marche de leurs hôtels sur la rue Principale à Aylmer. « Lakeview témoigne de la prospérité de Conroy[36] ».

La famille Conroy obtient leur deuxième homestead sur le lot 15-a, rang 1 dans le canton de Hull en 1857. Ce homestead devient leur lieu de développement industriel et d’innovation technologique mieux connu sous le nom de Deschenes Mills. Robert Conroy acquiert ensuite du Shérif Louis M. Coutlée le lot 15-b sur lequel il y a une ferme et une scierie aux rapides de Deschênes en 1866[37]. Il y a aussi une fabrique de lainage vraisemblablement un moulin à foulon construit par Ithamar Day. Robert Conroy y fait construire un moulin à farine et son épouse Mary y développe une grande ferme dans les traditions de la famille McConnell dans le canton de Hull. L’influence de Robert Conroy dans l’industrie du bois de la région est indéniable malgré qu’il possède peu de titres de concession. Cette notice publiée dans le Aylmer Times, le 22 août 1856 prouve en partie de l’influence de Robert Conroy dans l’industrie forestière de la région de l’Outaouais:

Ran Away (Aylmer Times, 22 August 1856)

Public Notice is hereby given, that Francis Hilaire, Joseph Perrin, Noah Fortier, and M.A Fortier, have absconded from my employment, while the term for which they were engaged, is yet inexpired. Any person HIRING or EMPLOYING THESE MEN, will be prosecuted by the Subscriber.

Robert Conroy[38]

Le développement des réseaux de communication et de transport

Les entreprises Philemon Wright et fils investissent dans la construction de la première route reliant l’est à l’ouest du canton. « En 1818, Wright fit construire une route de Hull à Aylmer, à laquelle il donna le nom de chemin Britannia, sans doute pour affirmer son loyalisme que certains pouvaient peut-être suspecter[39] ». Le décès de Philemon Wright fils en 1821 arrête subitement les investissements à l’ouest du canton de Hull. Cette situation vient aussi bouleverser l’idée de la petite colonie reconnue pour la coopération des associés dans l’établissement du Great Township of Hull au début du 19e siècle. La majorité des Associés sont établis le long des premiers et deuxième rangs à l’ouest des établissement de Philemon Wright. Se plaignant du pauvre état des routes permettant de se déplacer, les concessionnaires de l’ouest du canton s’organisent et ils fondent la société par actions The Bytown & Aylmer Union Turnpike Company [40]. Cette société dont fait aussi partie John Egan, Joseph Aumond, Richard McConnell et Robert Conroy, achève la construction du chemin Britannia (chemin d’Aylmer) menant vers l’ouest du canton de Hull au lac Deschênes en 1850[41].Cette entreprise de voirie relie le débarquement des chutes des Chaudières près du nouveau pont d’Union au village d’Aylmer. Les actionnaires font installer deux postes de péage pour financer les frais de construction et d’entretien de cette route macadamisée et de gravier.

Les routes transversales au chemin Britannia

Les frères McConnell qui s’amènent de Québec avec le groupe d’associés de Wright prennent possession de plusieurs lots sur les rangs 1 et 2. Ils tracent le premier chemin permettant de contourner les trois portages des Chaudières. Ayant plus l’allure d’un sentier, le McConnell Lane[42] traverse les fermes de William McConnell sur le lot 14, rang 1 à l’est pour atteindre la ferme de son frère James McConnell à la limite ouest du lot 15 aux rapides de Deschênes. Ce sentier offre accès au magasin de William McConnell sur le lot 14, rang 1 qui sert surtout aux voyageurs et aux résidents.[43]

Joseph Bouchette écrit au sujet des activités de développement entrepris par les frères McConnell sur le premier rang du canton de Hull dans le dictionnaire topographique du Bas-Canada en 1832 : « lot 14 in the range also affords an advantageous site for a village, which might be built at the junction of two roads, near which there is a saw-mill and also a tolerably well-cultivated farm[44] ». Ainsi, le fils de James McConnell, Richard voyant les limites du réseau de transport à l’ouest des chutes Chaudières, s’associe rapidement au projet de la construction de la route macadamisée.

Jusqu’en 1831, la ferme voisine est développée par Ithamar Day installé sur le lot 15 aux rapides Deschênes. Cette ferme sur le rang 1 est traversée par une route transversale au chemin Britannia tracé à la limite des premier et deuxième rangs du canton de Hull. « Son intersection avec le chemin d’Aylmer formait un carrefour achalandé qui était considéré comme le cœur de la municipalité[45] ». Cette route nommée le chemin Deschênes (Vanier) mène à la scierie et au poste de traite de ce marchand indépendant et ancien négociant de fourrure de la Compagnie du Nord-Ouest.

Le chemin Deschênes partage alors le lot 15, rang 1 en deux à partir des rapides, Il remonte vers le chemin Britannia au nord jusqu’aux pieds des collines de la Gatineau au chemin de la Montagne.

L’intersection des chemins Deschênes et Britannia (Vanier) connaît une affluence qui est d’abord conditionnée par le mouvement migratoire et le déplacement de la main d’œuvre dans le canton de Hull. L’industrie du bois attire plus de 25 0000 à 30 0000 hommes dus à l’accroissement de la demande pour cette matière ligneuse[46]. Louis Taché ajoute que « le premier mouvement de colonisation et d’exploitation forestière se fit dans la direction tant de la ville d’Aylmer que du chemin de la Montagne[47] ». Le chemin Deschênes débutant sur le lot 15, rang 1 du canton de Hull devient alors un lieu marquant l’essor de la colonisation, des voies de transport, du commerce et des premières industries sur la rivière des Outaouais.

Le souci du développement du réseau de communication vise à rentabiliser le transport des matériaux et les provisions nécessaires à la construction et à l’exploitation des ressources (traite de fourrures, industrie du bois, agriculture)[49]. « Parmi ces dirigeants locaux se trouvent également les gros exploitants qui s’engagent à fournir, chaque année, des quantités déterminées de bois d’œuvre et de douves pour les trains de bois en direction de Québec[50] ». Robert Conroy joue aussi un rôle important dans le recrutement de la main-d’œuvre et dans l’établissement des colons sur les deux rives de la rivière des Outaouais[51]. Il est de ces bâtisseurs voulant rendre la région plus attrayante afin de rentabiliser ses divers investissements.

Les mystères du pont de Deschênes

Menacé par le chemin de fer qui s’amène à Bytown par la rive sud de la rivière des Outaouais, Conroy acquiert l’ensemble du lot 15 et le lot 16 sur le rang 1 du canton de Hull et le lot 26, rang 1 du canton de Carleton à Nepean sur la rive sud de la rivière des Outaouais en prévision d’un pont probable aux rapides de Deschênes où il pourrait retirer un revenu des frais de péage en plus de mettre en valeur ses propres industries sur le lot 15 [51,a] . Ces nouvelles acquisitions immobilières de Robert Conroy se trouvent au centre des discussions d’un tracé de chemin de fer sur la rive nord de la rivière des Outaouais.

« Le 24 octobre 1853, John Egan lance l’idée d’un chemin de fer entre Montréal et Aylmer et adresse une circulaire à cet effet aux intéressés de son comté[52] ». Le chemin de fer permettrait de maintenir le rôle central d’Aylmer en tant que lieu de transit entre l’est et l’ouest canadien en plus d’éloigner les marchands des Chaudières de leur emprise sur le transport du bois. Le chemin de fer ouvrirait ainsi les entreprises des marchands d’Aylmer aux marchés extérieurs. Les marchands ayant collaboré à la construction du chemin macadamisé d’Aylmer reviennent en force avec le projet ferroviaire.

En 1853, une compagnie à charte Montreal & Bytown Railway est formée par des marchands de Montréal dont la majorité est francophone a déjà l’appui de la ville de Montréal, de Terrebonne et du comté du Lac-des-Deux-Montagnes[53]. Leurs efforts sont soutenus par les marchands de bois de la région de l’Outaouais comprenant entre autres Thomas McKay, Nicholas Sparks, Joseph Aumond, John Egan, Charles Symmes et Robert Conroy[54] de Nepean et d’Aylmer.

Le tracé de cette compagnie ferroviaire propose de joindre Montréal à Bytown en passant sur la rive nord de l’Outaouais pour ensuite traverser la rivière près des rapides Deschênes et rejoindre Nepean, ensuite Richmond, Perth et Kingston au Canada-Ouest. À ce point, il y a même des rumeurs qui vantent l’hypothèse que cette ligne pourrait rejoindre l’est et l’ouest du Canada.

Malheureusement, la malchance et les difficultés financières de la compagnie à charte conduisent à l’abandon de la construction de cette ligne de chemin de fer qui n’a réussi qu’à bâtir le tronçon reliant Carillon à Grenville à la fin des années 1850. Ainsi, l’idée d’un pont entre les cantons de Hull et de Carleton à Nepean ne s’est pas concrétisée. Il demeure que plusieurs tracés de chemin de fer suivent et c’est en 1879 que la compagnie Quebec, Montreal, Ottawa et Occidental Railway est terminée jusqu’à Aylmer[55]. Il se rend aux usines de la famille Conroy installées sur le lot 15-a aux rapides de Deschênes.

Le Pontiac, Pacific Junction Railway (PPJR) prend le relais d’Aylmer jusqu’au comté du Pontiac. « Quelques années plus tard, la vente d’une partie du terrain à la Compagnie de Chemin de fer de Pontiac and Pacific (plus tard la Compagnie Canadien Pacific) et l’établissement de voies ferrées jusqu’à proximité des moulins révèlent un volume de production important dans l’économie régionale ». La PPJR propose de nouveau l’idée d’un pont interprovincial à Deschênes où « il lui sera loisible d’imposer et de recevoir des droits, péages et loyers pour l’usage du pont[56] ». Ce projet de construction propose encore d’unir ainsi le village Deschênes à Nepean à l’ouest d’Ottawa. Il n’y aura aucun pont reliant les deux communautés à Deschênes malgré les nombreuses études et propositions à ce sujet jusqu’en 1980.

Conclusion

À son décès le 5 avril 1868 en tant que maire du village d’Aylmer[57], Robert Conroy est un propriétaire d’hôtels, un négociant de bois, un marchand important en plus d’avoir des parts importantes dans l’établissement du réseau de transport et des meuneries à farine et des scieries aux rapides Deschênes et à Aylmer[58]. À son époque, Robert Conroy est un des hommes des plus influents en Outaouais, il décède la même année que deux autres associés et bâtisseurs d’Aylmer : Charles Symmes et Peter Aylen[59]. Robert Conroy meurt au début de son 2e mandat en tant que maire d’Aylmer en 1868. Cette époque annonce alors une période de profondes transformations dans l’usage des biens fonciers de la famille Conroy et dans la vocation industrielle du village d’Aylmer.

[1] J.M. Gourlay, History of The Ottawa Valley (1896, 2008), new index by Mary Bole (2010), image reprint CD, (Milton, Ontario: Global Heritage Press, 2010), p. 172.

[2] Ibid. ; Je n’ai pu trouver le sens de cette affirmation.

[3] Richard Bégin, L’hôtel British d’Aylmer : au cœur de l’histoire de la Vallée de l’Outaouais », Histoire Québec, Novembre 2004, Volume 10, Numéro 2.

[4] Michael Newton, « Some notes on Bytown and the fur trade », p. 16-17. Michael Newton note que « The McConnell family of Hull withdrew from the fur trade in 1846-1847, so that the HBC now had well-financed « regular opposition », but « petty » traders continued to abound ».

[5] Chad Gaffield, L’histoire de l’Outaouais, Les régions du Québec ; 6, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, Québec, p.146.

[6] Rivalités politiques et économiques locales : Bytown (Ottawa, Ontario), Nepean (Ontario) sont des villes qui soumettent leur candidatures pour devenir la capitale du siège législatif permanent de la Province du Canada (Canada-Uni). Hull, Buckingham et Ottawa sont ses rivales économiques dans l’industrie du bois. Le complexe des chutes de la chaudière Chaudière entre Ottawa et Hull rivalise avec les entreprises hydroélectriques aux rapides Deschênes.

[8] Louis Taché, Le Nord de l’Outaouais, p. 203.

[9] Manon Leroux, L’Autre Outaouais, p. 97.

[10] Bouchette, Joseph, Dictionnaire topographique de la province du Bas-Canada, Suvervor-general of Lower-Canada OF THE LIT. AND HIST. SOC. OF QUEBEC, AND CORRESPONDING MEMBER OF THE SOC. OF ARTS AND SCIENCES, LONDON. (LONDON) , Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Paternoster-Row, 1832.

[11] Manon Leroux, L’Autre Outaouais, p. 97.

[12] Patricia Drew Pommainville, « Les bateaux à vapeur d’Aylmer », Les grands moments d’Aylmer’s Great past times, 150 ans d’histoire à Aylmer Québec 1847-1997, p.30.

[13] Ibid. p. 204. – Aussi voir – 4° — En 1818, l’ancien Ktiné, qui s’appelait Hyatt’s Mill depuis 25 ans, ne mérite plus de porter le nom du fondateur loyaliste Gilbert Hyatt : les notables du hameau, en tête William Bowman Felton, intercèdent auprès du gouverneur du temps pour qu’on rebaptise l’endroit d’un nom qui sonne vraiment londonien, et Lord Sherbrooke condescend à donner son nom à la future métropole des Eastern Townships.5 Cette simple con- version d’une appellation porte tout un sens. La mode se propage, et plusieurs localités naissantes gagnent aussi de s’orner d’une désignation qui les apparente à la cour royale: Drummondville (en l’honneur du gouverneur Sir Gordon Drummond), Lennox- ville et Richmond (en l’honneur de Charles Lennox, due de Richmond, gouverneur), Charleston (en l’honneur du Prince Régent Charles), Aylmer (en l’honneur du gouverneur Lord Matthew Aylmer), Victoria (en l’honneur de la grande reine), Georgeville (en l’honneur du roi George). Dans – p.236 – « The Eastern Townships Contemplated as a British Stronghold » dans Maurice O’Bready Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 15, n° 2, 1961, p. 230-255.

[14] Gaffield, Chad et al., L’histoire de l’Outaouais, Les régions du Québec ; 6, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, Québec, p. 110. Robert Conroy est un des premiers investisseurs dans le développement de la compagnie de bateaux vapeurs sur l’Outaouais supérieur connu sous le nom Upper Ottawa Steamboat Company. P154, D6, Fonds de la Famille Conroy, Inventaire après décès de Robert Conroy, 21 juillet 1879, Aylmer, Centre d’archives de l’Outouais, BAnQ.

[15] Robert Conroy détient toujours des parts dans cette compagnie à son décès en 1868. P 154 D6, « Fonds de la famille Conroy, Inventaire après décès de Robert Conroy », Aylmer, 21 juillet 1879, Centre d’archives de l’Outaouais, BAnQ.

[16] Richard Bégin, De l’Auberge Conroy à l’hôtel British, p. 9.

[17] Diane Aldred, Le Chemin d’Aylmer, p. 25.

[18] Richard Bégin, De l’Auberge Conroy à l’hôtel British, p. 25.

[19] Taché, Louis & al. Le Nord de l’Outaouais. Manuel-Répertoire d’Histoire et de Géographie régionales, Le Droit, Ottawa, 1938, p. 206-207.

[20] Lucien Brault, Aylmer d’hier/ Aylmer of Yesterday, Institut d’histoire de l’Outaouais, Aylmer (Québec), 1981, page 26. L’auteur affirme que ces données sont tirées du recensement de 1841.

[21] Richard Bégin, De l’Auberge Conroy à l’hôtel British, p. 24.

[22] P 154 D6, « Fonds de la famille Conroy, Inventaire après décès de Robert Conroy », Aylmer, 21 juillet 1879, Centre d’archives de l’Outaouais, BAnQ.

[23] P 154 D6, « Fonds de la famille Conroy, Inventaire après décès de Robert Conroy », Aylmer, 21 juillet 1879, Centre d’archives de l’Outaouais, BAnQ.

[24] Une publicité dans le journal Bytown Gazette annonce que le Aylmer Hotel (Auberge Symmes) est le village le plus agréable du Bas-Canada le 6 septembre 1837.

[25] Gary Blair, Villes et villages de la région de la Capitale nationale, La Commission de la Capitale nationale, Ottawa, 1975, p. 56.

[26] Richard Bégin, De l’Auberge Conroy à l’hôtel British, p. 24

[27] Parish register for Saint James’s Church, Hull, Lower Canada, covering the years 1831-1853, Parish Register 429, p. 176.

[28] P 154 D6, « Fonds de la famille Conroy, Inventaire après décès de Robert Conroy », Aylmer, 21 juillet 1879, Centre d’archives de l’Outaouais, BAnQ.

[29] La famille Conroy vend leurs établissements hôteliers en 1902. IDENTIFIER DOCUMENT

[30] Traduction libre de cette citation : « Some, such as Robert Conroy, held no limits, but continued to bring rafts to market throughout the 1840s and early 1850s » (Reid, 1990 :lxvi).

[31] Robert Conroy est qualifié de Lumberer dans le registre paroissial de l’Église Saint-James. Parish register for Saint James’s Church, Hull, Lower Canada, covering the years 1831-1853 [Parish Register 429], p. 129.

[32] Richard M. Reid, « Introduction, C. From Timber to lumber », p. 168.

[33] Au baptême de sa fille Charlotte Anne, la mention Tavern Keeper est raillée dans le registre paroissial de l’église Saint James dans Parish register for Saint James’s Church, Hull, Lower Canada, covering the years 1831-1853, Parish Register 429, p. 129.

[34] Pierre-Louis Lapointe, « L’évolution spatiale de la ville d’Aylmer : 1801-1983 », Les grands moments d’Aylmer’s Great past times, 150 ans d’histoire à Aylmer Québec 1847-1997, Musée d’Aylmer et Société d’histoire de l’Outaouais, Hull (Québec), 1997, page 23.

[35] Brault, Lucien, Aylmer d’hier/ Aylmer of Yesterday, Institut d’histoire de l’Outaouais, Aylmer (Québec), 1981, p. 241.

[36] Diane Aldred, Aylmer Québec, Its heritage, son patrimoine, Association du patrimoine d’Aylmer, Aylmer (Québec), 1989, p. 56.

[37] Guitard, Michelle, Quartier de Deschênes, p. 20.

[38] Richard M. Reid, « Introduction, C. From Timber to lumber », p.172.

[39] Louis Taché, Nord de l’Outaouais, p. 136.

[40] Le 15 novembre 1849, John Egan, Joseph Aumond, Robert Conroy, Richard McConnell s’assemblent à l’hôtel British d’Aylmer et décidèrent de former « The Bytown and Aylmer Union Turnpike Company’ dans l’intention de construire une route macadamisée et de gravier, du pont suspendu Union au quai d’Aylmer » dans Ville d’Aylmer, Symmes Landing, Recherche historique et Évaluation patrimoniale du site de Symmes Landing situé dans la ville d’Aylmer, comté de Hull. Direction du patrimoine du Ministère des Affaires culturelles (Québec) et la division des Affaires publiques de la Commission de la Capitale nationale (Ottawa), 1983, p. 15.

[41] Ville d’Aylmer, Symmes Landing, p. 15

[43] Diane Aldred, Le Chemin d’Aylmer, p. 28.

[44] Joseph Bouchette, Dictionnaire topographique de la province du Bas-Canada.

[45] Diane Aldred Le Chemin d’Aylmer, p. 178.

[46] Données tirées du Ottawa Citizen, c. 68 An Appeal to Emigrants, 6 September 1851dans Richard M. Reid, « Introduction, C. From Timber to lumber », The Upper Ottawa Valley to 1855, The Champlain Society in Cooperation With The Ontario Heritage Foundation, Carleton University Press, Ottawa, 1990, p. 167.

[47] Louis Taché, Le Nord de l’Outaouais, p. 203.

[48] Diane Aldred Le Chemin d’Aylmer, p. 178.

[49] Ville d’Aylmer, Symmes Landing, Recherche historique et Évaluation patrimoniale du site de Symmes Landing situé dans la ville d’Aylmer, comté de Hull. Direction du patrimoine du Ministère des Affaires culturelles (Québec) et la division des Affaires publiques de la Commission de la Capitale nationale, 1983, p.12.

[50] Gaffield, Chad et al., L’histoire de l’Outaouais, Les régions du Québec ; 6, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, Québec, p. p.134.

[51] Richard M. Reid, « Introduction, C. From Timber to lumber », The Upper Ottawa Valley to 1855, The Champlain Society in Cooperation With The Ontario Heritage Foundation, Carleton University Press, Ottawa, 1990, p. 168. Journal Ottawa Citizen ,1851 Annonce retenue par Richard M. Reid démontre « The following gentlemen, resident in the neighbourhood will furnish on application all needful advice and information ; and they have undertaken to give the fullest direction to Emigrants, whether their subject be labour or settlement ; – Joseph Aumond, Esq. Bytown ; Messrs, C & R McDonnel, do ; John Egan & Co., Aylmer ; John Foran, Esq., Robert Conroy, Esq., do ; (…)

[51,a] P 154 D6, « Fonds de la famille Conroy, Inventaire après décès de Robert Conroy », Aylmer, 21 juillet 1879, Centre d’archives de l’Outaouais, BAnQ.

[52] Lucien Brault, « Aylmer d’hier / of yesterday », 1981, p. 140-141

[53] Jacques Lacoursière, Histoire populaire du Québec, Volume 3, Les éditions du Septentrion, Sillery (Québec), 1996, p. 127 ; Richard M. Reid, « Introduction, C. From Timber to lumber », The Upper Ottawa Valley to 1855, p. lxxxvii-lxviii.

[54] Ibid, tiré du « Ottawa Citizen, 5 apr. 1851 » par Richard M. Reid.

[55] Lucien Brault, Aylmer d’hier, p. 141 ; Chad Gaffield, Histoire de l’Outaouais, p.112.

[56] Lucien Brault, Aylmer d’hier, p.142.

[57] Les témoins de l’acte de décès : Alfred Driscoll, (gendre et époux d’Eleanor Conroy, fille de Mary McConnell et Robert Conroy) et Robert Hughes Conroy, avocat et négociant de bois à Aylmer (fils de Mary McConnell et Robert Conroy). Parish register for Christ Church, Aylmer, Canada West, covering the years 1864-1869 [Parish Register 432].

[58] Anson Gard, Pioneers of the Upper Ottawa and Humors of the Valley – With new Introduction by Ryan Taylor (1999), image reprint CD (Milton, Ontario: Global Heritage Press, 1999, 2009), page 88.

[59] Robert Conroy, Charles Symmes et Peter Aylen sont aussi enterrés au cimetière de l’Ouest situé sur le chemin Britannia (Aylmer). Dans « 1868 A NOTABLE YEAR », Anson Gard, Pioneers of the Upper Ottawa and Humors of the Valley – With new Introduction by Ryan Taylor (1999), image reprint CD (Milton, Ontario: Global Heritage Press, 1999, 2009), p. 124. Le cimetière de l’Ouest devient la propriété de Mary McConnell dès * . VOIR – Inventaire après décès Mary McConnell.