1. Rôle des pionnières dans le développement de l’Outaouais

Il est rare que l’histoire économique mentionne les efforts des femmes dans les entreprises familiales au 19e siècle. De plus, on accorde peu d’importance à l’esprit d’initiative d’une femme et de sa famille dans l’essor d’un village. L’histoire de l’Outaouais ne fait pas exception. « L’exploitation forestière est habituellement considérée comme ayant appartenu à un univers masculin, mais femmes et enfants y ont joué des rôles variés et importants, et ce, même dans les familles des principaux marchands[1]. » Dans le cas de la famille Conroy, il est difficile de cerner l’influence de Mary McConnell dans l’essor économique de la région et au sein des entreprises familiales à Aylmer. Son rôle est aussi sous-estimé dans l’établissement du village de Deschênes. « Et même si, dans les documents officiels, le crédit en est généralement attribué au chef de famille, il ne faut pas oublier que la réussite, dans le domaine de la terre et de la forêt, doit être attribuée à la famille tout entière[2]. »

a) Mary McConnell et son intérêt pour le lot 15-a

On attribue habituellement à Robert Conroy ou à ses fils l’essor des premières industries à Deschênes. Les terres près des rapides appartiennent néanmoins à Mary McConnell qui avait acheté pour cinq shillings le lot 15-a de 100 acres de son oncle James[3] avec la permission de son époux et la collaboration de son père, William[4], de son cousin Richard[5], de Charles Symmes et de Murdoch McGillivray[6]. La première scierie aurait été modernisée en 1869, un an après le décès de Robert Conroy, époux de Mary, suivie de la construction d’une deuxième scierie quelques années plus tard[7].

Dans les années 1870[8], les scieries produisent 6 millions de pieds de planches à Deschênes classant ainsi Mary McConnell comme la 8e plus grande productrice de bois de sciage en Outaouais québécois[9]. La ferme Conroy est aussi une des mieux connues de l’est du Canada[10]. Mary McConnell peut donc être considérée comme la bâtisseuse du village industriel aux rapides Deschênes. Ces manufactures et la grande ferme servent de noyau de croissance pour Deschênes[11] où le rail se rend « (…) jusqu’à proximité des moulins (qui) révèlent un volume de production important dans l’économie régionale. »[12] « On y trouvait aussi un moulin à farine avec des auberges et de grandes étables pour y loger les nombreux cultivateurs et leurs attelages qui devaient souvent attendre une journée ou deux pour leur mouture[13]. » La diversité des industries reflète aussi l’importance qu’accorde Mary McConnell au développement de sa terre aux rapides Deschênes. Sa grande ferme loge une grande écurie[14], une des fermes laitières les plus prospères de la région et un élevage porcin. « Déjà en 1894, il y avait suffisamment d’achalandage au village pour y établir un bureau de poste, sous le nom de « Deschênes Mills » [15]». À cette époque, Deschênes Mills fait partie de la municipalité de Hull-Sud (South-Hull).

BAC-MIKAN 3371909

2. Regard sur l’évolution du droit civil au 19e siècle

a) La dualité du droit civil au Bas-Canada

La propriété de Mary McConnell aux rapides Deschênes est un observatoire privilégié pour suivre l’évolution du droit civil chez les femmes de l’élite bourgeoise au Bas-Canada. « Depuis la publication de L’histoire des femmes au Québec, peu d’historiens se sont penchés sur les droits civils et politiques des femmes dans la province[16]. » Il est alors intéressant de prendre connaissance des actions de Mrs Robert Conroy dans l’appropriation d’une terre tenue en franc et commun soccage (Common Law) issu de l’héritage McConnell en 1857. « La femme mariée anglaise n’avait aucun droit aux biens accumulés pendant le mariage, même pas s’ils provenaient en tout ou en partie des fruits des biens qu’elle avait apportés au mariage[17]. »

En suivant de plus près la tenure de la propriété avec l’acte de vente et le transfert du lot 15-a de William McConnell à Mary McConnell, les documents notariés démontrent de l’usage du « droit civil à la française » par le fait qu’ils soient signés devant notaire et non d’un avocat faisant usage du « droit civil à l’anglaise »[18]. Les cantons ont un statut particulier au Bas-Canada et sont normalement soumis à la Common Law et non à la Coutume de Paris comme c’était le cas pour les anciennes terres concédées à l’époque de la Nouvelle-France. Mary McConnell est née au Bas-Canada avant 1841, alors elle a toujours la possibilité de se pourvoir du droit de douaire coutumier qui « (…) consistait à retirer l’usufruit (…) de la moitié des biens immeubles possédés par le mari lors du mariage et de ceux qu’elle recevait en héritage de ses père et mère et autres ascendants durant le mariage (art. 1434)[19].

b) La Loi sur l’enregistrement foncier obligatoire de 1841

La Loi sur l’enregistrement foncier obligatoire de 1841 transforme les formalités du droit de douaire requérant de l’inscrire, de le contractualiser et de le formaliser. « Par le droit douaire, une femme et ses enfants peuvent conserver, après la mort du mari propriétaire, la jouissance de certains biens, même s’ils ont déjà été vendus ou hypothéqués[20]. » Cette loi transforme les moyens par lesquels l’épouse peut disposer de ses biens fonciers ou de les protéger des créanciers. « Le privilège du douaire primait sur les droits des autres créanciers[21]. » La loi de 1841 permet alors aux femmes de vendre leur propriété garantie par leur droit de douaire délaissant ainsi ce droit sur l’héritage des enfants et sur la protection des biens immobiliers des créanciers de l’époux à son décès.

Dès 1857, toutes les femmes du Canada-Est peuvent se prévaloir officiellement du droit civil au lieu de la Common Law dans la gestion de leurs biens fonciers[22]. Il demeure que ce ne sont pas toutes les femmes et encore moins leurs enfants qui peuvent facilement se prévaloir du droit de douaire après 1841. « Les femmes doivent désormais renoncer pour elle et leurs enfants à l’ancienne protection matérielle du droit douaire, libérant ainsi les titres de propriété de leurs maris[23]. » En somme, la loi sur l’enregistrement foncier oblige à enregistrer le douaire sur les biens immobiliers. « L’instauration de bureau d’enregistrement, en 1841, ne fait que renforcer pour les femmes l’obligation de renoncer au douaire[24]. » La correspondance légale et financière dans le fonds d’archives de la famille Conroy nous renseigne sur les moyens que prend Mary McConnell pour mettre en valeur le lot 15, rang 1, canton de Hull, entre 1857-1887.

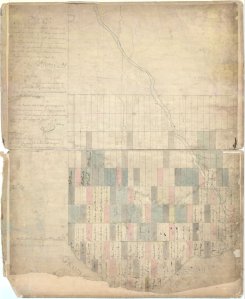

c) Les transactions foncières du village Deschênes

La transformation des lots agricoles en parcelles villageoises demeure mystérieuse, à défaut de réaliser une étude complète de la chaîne de titres fonciers. « De plus, l’arpentage du canton de 1806, ne contenait pas les subdivisions subséquentes[25]. » Les listes d’enregistrement renseignent sur les conditions de vente et les transferts des biens immobiliers. La correspondance légale nous informe sur les biens bénéficiant du droit de douaire sur les biens immobiliers de la famille Conroy. La partie est du village de Deschênes revient d’abord à Ithamar Day en 1831. Ce marchand confie l’autorité de la concession à son fils, Charles Dewey Day, pour les procédures de la demande de la lettre patente avant de quitter définitivement la région pour les États-Unis. « En outre, les colons devaient subir tellement de tracasseries administratives pour obtenir la moindre parcelle de terre de la Couronne ou du clergé que nombreux étaient ceux qui abandonnaient tout projet d’établissement agricole[26]. » Ensuite, au départ de Charles Dewey Day pour Montréal, s’amorce simultanément les procédures de transfert des titres de propriété des lots 15-a et 15-b[27]. En 1857, l’acte de vente et la succession sont finalisés l’année où se retire Charles Dewey Day des affaires entourant le lot 15-b[28] et où Mary McConnell, fille de l’associé William, accède aux titres de propriété du lot 15-a[29]. Cette même année, les formalités juridiques mènent à l’enregistrement et à la publication de la lettre patente de Charles Dewey Day par la Commission des terres de la province du Canada.

Les transferts fonciers se finalisent après le décès de James McConnell en 1851[30]. William devient le propriétaire d’office du lot 15-a, selon divers témoignages, et il transfère à sa fille, Mary, la propriété pour une somme symbolique en 1857. Avec le temps, la légitimité du transfert est contestée ou revendiquée et les difficultés juridiques et légales s’accroissent pour Mary McConnell à Deschênes. Son cousin, Renaldo, conteste la validité de l’entente prise entre Charles Dewey Day et son père, James[31]. Dans sa lettre, il soulève le contexte litigieux dont il a été témoin, car il a accompagné dans cette démarche son père qui avait des difficultés auditives et qui éprouvait toujours du regret quant à la mort de son fils, aussi nommé James, en 1847[32]. Il ne faut pas oublier le témoignage tardif de Murdoch McGillivray qui confirme le transfert de propriété à William McConnell[33]. Sa fille, Mary, fait aussi appel à des politiciens de l’élite conservatrice[34] de la province du Canada. Elle demande à des députés[35] de présenter sa cause devant le parlement du Canada-Uni. Les difficultés légales persistent avec l’accroissement des hypothèques sur les propriétés riveraines des Conroy. À deux reprises, les Conroy doivent comparaître devant la Cour supérieure pour défendre leurs intérêts entourant leurs industries aux rapides Deschênes. On constate alors que la famille Conroy détient un large réseau d’influence politique et économique dans la province du Canada.

3. La veuve, Mrs Robert Conroy

Au décès de Robert Conroy, en 1868, Mary McConnell et son fils aîné James deviennent tutrice et cotuteur des enfants mineurs : Robert Hughes, Charlotte Ann, William Jackson, Mary et Ida[36]. « Seulement après le décès de son mari, comme veuve, pourrait-elle devenir tutrice, et cela, uniquement pour ses propres enfants ?[37] » Dans le testament daté du 13 avril 1868, Mary McConnell est chargée de l’administration de l’ensemble des biens qui reviennent aux héritiers après son décès[38]. Cette administration des biens est la demande privilégiée de la majorité des époux au 19e siècle[39]. Cette situation empêche cependant Mary McConnell de disposer du patrimoine familial, car cette autorité revient à l’ensemble des héritiers après son décès[40]. Ces derniers sont autorisés à vendre leur part d’héritage à leurs frères et à leurs sœurs, une fois qu’ils sont majeurs[41].

a) Le tuteur et l’exécuteur testamentaire

Le fils aîné de la famille, James Conroy, est aussi nommé exécuteur testamentaire. Le testament prévoit une compensation pour sa charge familiale lui léguant une subdivision de 7 acres au sud du lot 15, rang 2, sur lequel se trouve aussi l’église presbytérienne à l’angle des chemins de Deschênes et d’Aylmer[42]. James quitte Aylmer pour s’établir à Fort Collins au Colorado avec sa famille après 1870[43]. Il vend le lot 15, rang 2, à Robert Stewart en 1872[44]. De plus, en 1876, James Conroy cède son autorité et l’entière administration des propriétés foncières à sa mère. Ainsi, Mary McConnell est libre de subdiviser ou de vendre ses parts de propriété de l’héritage Conroy. Elle vend d’ailleurs un droit de passage de 4 acres à la compagnie de chemin de fer quelques mois plus tard. James et son épouse, Emily McConnell, maintiennent cependant un rôle central quant à la perpétuation du droit de douaire des Conroy sur le lot 15-a. Emily McConnell est la seule personne ayant acquis un droit de douaire légitime sur cette propriété[45]. Elle est la fille de Richard McConnell et la petite-fille de l’associé, James McConnell[46].

Pendant ce temps, Mary McConnell concentre ses énergies à rentabiliser sa ferme sur le lot 15-a, rang 1 du canton de Hull et à moderniser les infrastructures industrielles qui font naître un village aux abords des rapides Deschênes à partir de 1869. « Du pouvoir économique détenu par les marchands découle leur influence sociale[47]. » Dame Mary McConnell[48] ou la veuve Mrs Robert Conroy est une de ces femmes pionnières qui a amené le rail[49] vers sa grande ferme laitière, ses hôtels, ses scieries et ses industries et, par ses héritiers, l’hydroélectricité aux rapides Deschênes. La famille Conroy sait composer avec le risque du démarrage et de l’expansion des entreprises en Outaouais. Cette femme assure la position socioéconomique privilégiée de la famille Conroy parmi l’élite régionale à la suite du décès de son époux.

Bibliothèque et Archives Canada, a013224-v6,

MIKAN # 3371910

b) L’inventaire après décès de Robert Conroy

En 1880, Mary McConnell est condamnée par la Cour supérieure à verser 246 217 $ à la Banque de Québec[50]. Elle transfère alors une part de ses propriétés à ses fils, Robert Hughes et William Jackson[51]. Devant cette situation trouble, la famille Conroy réorganise ses actifs afin de protéger ses intérêts. Les problèmes légaux de Mary McConnell expliquent probablement le dépôt de l’inventaire après décès de Robert Conroy douze ans après sa mort[52]. Cet inventaire résume l’ensemble des biens immobiliers accumulés par les époux en communauté de biens. « La communauté de biens, automatique en l’absence d’un contrat de mariage, mettait en commun les biens (meubles et immeubles) acquis durant le mariage, les revenus produits durant cette période ainsi que les biens et meubles possédés par les conjoints au moment de l’union[53]. » Il n’y a aucune mention des effets personnels du défunt comme il est souvent la coutume dans de tels inventaires. « Suivant le temps écoulé entre le moment du décès et la rédaction de l’inventaire, le contenu de l’acte est plus ou moins susceptible de rendre fidèlement l’ensemble des biens d’une personne ou de sa communauté[54]. »

Les couples d’origine britannique contractaient majoritairement en séparation de biens vu que la communauté de biens est étrangère au droit anglais au 19e siècle[55]. Ainsi, cette situation contraire aux coutumes britanniques par le choix de ce régime matrimonial laisse peu de doute sur le fait que Mary McConnell précise son régime matrimonial en communauté de biens[56]. « La communauté des biens était assez favorable, d’un point de vue économique, si le couple prospérait et pouvait acquérir des terres ou d’autres immeubles, car l’épouse était propriétaire de la moitié de ces avoirs[57]. » L’usage du « droit civil à la française » dans la gestion de la moitié de ses biens laisse la possibilité à la veuve et tutrice de contracter des hypothèques sur sa part des biens sans pour autant nuire aux parts de ses enfants. La communauté de biens laisse ainsi le droit à la famille à un douaire[58]. Cet inventaire laisse entendre que la famille Conroy formalise de façon définitive le droit de douaire sur leurs propriétés foncières au début des années 1880[59].

4. Protection des biens fonciers de la succession en terre de colonisation

L’inventaire après décès de Robert Conroy introduit le terme Homestead pour décrire certaines propriétés, soit le Homestead Symmes Landing et le R & W Conroy’s Homestead. Cette expression décrit la partie de la propriété où sont surtout installées les industries et les installations de la ferme d’en arrière. Mary McConnell a transformé les terres d’un vieux poste de traite en grande ferme où se multiplient les industries. Elle entreprend les travaux de construction d’au moins une scierie et elle modernise le moulin à farine à grande production. Ces industries mènent Deschênes à son âge d’or entre 1870 et 1920. Cette dame d’affaires d’Aylmer lègue aussi à ses enfants une grande ferme laitière prospère et moderne à une distance de marche des industries.

Le lot 15 est une source importante de revenus de la famille Conroy au 19e siècle. En plus d’être bâtisseuse en région de colonisation, Mary McConnell vit avec les transformations législatives affectant le droit de douaire des femmes au 19e siècle. C’est alors en tant que veuve qu’elle entreprend les démarches nécessaires pour se prévaloir du « droit à la française » dans les documents légaux. Cette procédure est nécessaire pour garantir le droit de douaire. « Ainsi, le nouveau Code civil adopté en 1866 exige que le douaire coutumier, qui avait été épargné par les modifications apportées dans les années 1840, soit désormais soumis lui aussi à la procédure d’enregistrement. » Il y a aussi certaines circonstances qui peuvent faire de leur condition financière une réalité assez fragile[2] surtout dans les domaines du bois et du transport.

Ensuite, Mary McConnell affirme son statut matrimonial en communauté de biens[1] et, dans les documents légaux successifs, il y a des traces de plus en plus évidentes qui laissent entendre que les héritiers de la famille Conroy se prévalent du droit de douaire à la période où s’amène le rail à Deschênes. Les fils, Robert Hughes et William Jackson, se lancent alors en affaire sous le nom de R & W Conroy. Ils protègent ainsi les propriétés de la famille Conroy de leurs créanciers. Ils séparent leur entreprise des terres sur lesquels se situent leurs industries. Ils peuvent ainsi financer le risque de leurs entreprises à Deschênes sans perdre la part de l’héritage qui leur revient à l’ensemble des héritiers et des héritières de la famille Conroy à la fin du 19e siècle.

C’est en 1902 que les héritiers et les héritières commencent à vendre leurs biens immobiliers à la suite des problèmes financiers des entreprises R & W Conroy. Cette période correspond à la vente de certaines parcelles du lot 15-a à la Commission des terres de la Couronne. Par contre, les entreprises démarrées par la famille Conroy poursuivent leurs opérations et elles conservent leurs droits de passage sur les terres de la Couronne. La Compagnie du Canadien Pacifique et la raffinerie de nickel s’installent sur une bonne partie du lot 15-a au début du 20e siècle. Aujourd’hui, une grande partie de ces terres appartiennent à la Commission de la capitale nationale du Canada (CCN).

Ce parc riverain témoigne toujours de la prise de possession de ce bien foncier par une femme d’affaires qui a su préserver les dernières traces du droit de douaire et les transformations du statut juridique des femmes et des droits de la famille dans un canton du Bas-Canada au 19e siècle.

Notes de bas de page

[1] Bradbury explique : « These particuliar legal identities of wifes mattered. When married women interacted with the business world, they were identified not just as wives but as wife common to their goods, wives separate as to their goods, or wives married in exclusion of community » dans Bradbury, Wife to widow, p. 85. Dans le cas particulier de Mary McConnell, ce n’est que lorsqu’elle est veuve que son régime matrimonial se définit. Étant née au Bas-Canada et en absence d’un contrat de mariage, ce statut légal est la norme pour les femmes de cette époque.

[1] Gaffield, L’histoire de l’Outaouais, p. 136.

[2] Ibid.

[3] BAnQ, P 154, D7, Transfert des propriétés de l’inventaire Mary McConnell à Robert H. et W. J. Conroy, 27 septembre 1880, Lib. B, Vol. 24, Part. 780, No 665.

[4] BAnQ, P 154, S3, D1 / 1, Déposition de l’Affidavit de Murdoch McGillivray faite par Charles Symmes, à Aylmer, 1er juin 1857.

[5] Richard McConnell est le fils de l’associé James McConnell. Sa fille, Emily, épouse James Conroy, le fils de Mary et Robert Conroy en 1864. Voir – Parish register for Saint James’s Church, Hull, Quebec, covering the years 1868-1886, Parish Register 447, page 12. BAnQ, P154, D7, Deed of sale, Maria Jane Conroy, John Nelson, Mary Conroy, John S. Dennis jr., James Conroy, Eleanor Conroy, Alfred Driscoll and Ida H. L. Conroy to Robert Hughes Conroy & W. J. Conroy, registered in the County of Ottawa, Vol. 9, A, 7th day of May 1887. C’est dans cet acte de vente qu’Emily McConnell fait reconnaître son droit douaire sur le lot 15-a. Le mot « DOWER » y est clairement énoncé. Cet acte de vente démontre aussi le pouvoir légal des femmes de la famille Conroy à transiger leur bien foncier. Elles ont autant d’autorité dans les transactions immobilières que leurs époux. Aussi, cet acte demeure vague quant aux titres fonciers des Conroy.

[6] BAnQ, P154, D1 D1 / 1, Déposition de l’Affidavit de Murdoch McGillivray faite par Charles Symmes, à Aylmer, 1 juin 1857.

[7] Guitard, Quartier de Deschênes, p. 20-21.

[8] Taché, Nord de l’Outaouais, p. 207.

[9] Tassé, Vallée de l’Outaouais, p. 34.

[10] Aldred, Le chemin d’Aylmer, p. 188-189.

[11] Bégin, De l’auberge Conroy à l’hôtel British, p. 25.

[12] Guitard, Quartier de Deschênes, p. 6.

[13] Jacques Séguin, « Un peu d’histoire… », Une communauté chrétienne vivante, Saint-Médard d’Aylmer, 1923-1998, Paroisse de Saint-Médard, 1998, p. 21 et Brault, Aylmer d’hier, p. 233.

[14] LabMIT, Le quartier Deschênes, p. 25 ; BAnQ, P154, D6, Liste d’inventaire après décès de Robert Conroy, 1879. La liste d’inventaire spécifie qu’il y a 80 vaches, 20 vieux chevaux et 12 poulains de moins de trois ans.

[15] Guitard, Quartier de Deschênes, p. 7.

[16] Bradbury, Devenir majeure, p. 35.

[17] Evelyn Kolish, « Depuis la Conquête : les Canadiens devant deux droits familiaux », Cap-aux-Diamants : la revue d’histoire du Québec, n° 39, 1994, p. 17.

[18] Les actes notariés sont permis dans les townships à partir de 1826. Ces actes démontrent aussi les pratiques subordonnées à la « loi française ». Les documents se conformant à la Coutume de Paris sont habituellement écrits par un notaire. Voir Bradbury, Wife to Widow, p. 153.

[19] Bradbury, Devenir majeure, p. 36.

[20] Collectif Clio, Histoire des femmes du Québec, p. 165.

[21] Bradbury, Devenir majeure, p. 37.

[22] Brierley, The Co-existence of Legal Systems in Quebec, p. 286.

[23] Collectif Clio, Histoire des femmes du Québec, p. 165.

[24] Ibid.

[25] Guitard, Quartier de Deschênes, p. 18. Guitard ajoute : « De plus, le village de Deschênes a son premier plan cadastral en 1884, et il est modifié en 1887. »

[26] Gérald Bernier, et D. Salée, « Appropriation foncière et bourgeoisie marchande : éléments pour une analyse de l’économie marchande du Bas-Canada avant 1846 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 36, n° 2, 1982,

- 185.

[27] James McConnell, frère de William McConnell, meurt en 1851. Quant à Charles Dewey Day, le fils d’Ithamar, il vend vraisemblablement le moulin à scie lors de la vente du lot 15-b à Louis Maurille Coutlée le 16 août 1850 selon Guitard, Quartier de Deschênes, p. 17. Guitard ajoute : « Coutlée avait emprunté l’argent pour l’achat de cette propriété à 2250 £ à quelques voisins (Stewart, Foran, Tufts, Bourgeau, Montmarquet). Les sommes dues passèrent d’un créancier à l’autre et par la Cour Supérieure. » Ibid. p. 17-18.

[28] Il vend le lot 15-b, rang 1 et les améliorations apportées par son père, Ithamar, avant son départ en 1831.

[29] BAnQ, P 154, D1, Acte de vente et de transfert des titres de propriété, 30 mai 1857.

[30] Elaine Howes, The Descendants of Robert McConnell & Eleanor McDonald, The Island Register, http://www.islandregister.com/mcconnell1.html (Consulté le 19 novembre 2013). Voir aussi l’annexe 3, Arbre généalogique, aux pages 92, 93 et 94.

[31] BAnQ, P154, S3, D1/1, Lettre de Renaldo McConnell : « That he is acquainted with the sale his father made of half of lot no 15 in the first range of Hull to Mr Day but he, Ithmar noting of any arbitration having to them place between his late father and Mr Day relating to the said lot no 15 on the first range aforesaid and does not believed that any such arbitration ever took place. ».

[32] Ibid.

[33] BAnQ, P 154, D1, Acte de vente et de transfert des titres de propriété, 30 mai 1857.

[34] Il y a peu de preuve du réseau d’influence politique des Conroy parmi l’élite conservatrice de la province du Canada. En fait, la famille Conroy est proche de cette élite grâce à son luxueux hôtel British. D’ailleurs, le prince de Galle est venu assister à un bal à l’occasion de son passage à Aylmer en 1860 (Bégin, Auberge Conroy, p. 39). Selon les rumeurs, l’assassin de Thomas D’Arcy McGee s’est brièvement présenté aux funérailles de Robert Conroy, décédé le 8 avril 1868, le lendemain du meurtre (Ibid. p.41). John A. McDonald (Ibid. p. 44) était aussi familier avec ce fameux hôtel d’Aylmer, toujours selon les rumeurs, et Louis Cyr est aussi de la liste des invités de passage en 1898 (Ibid. p.46). Enfin, en 1895, il s’y tient une réunion entre Mackenzie Bowell (premier ministre du Canada), Sir Charles Tupper (son successeurs quelques mois plus tard), Adolphe Caron (ministre des postes) et Julius G. Lay du consul général des États-Unis au Canada. Ces hommes séjournent pendant la même période où se discute la questions des problèmes scolaires au Manitoba (Ibid. p. 30).

[35] BAnQ, P 154, D2/1. Lettre au député Thomas Lewis Drummond. La lettre est d’un auteur inconnu. « Thomas Lewis Drummond, the Irish born lawyer and politician who had studied with Charles Dewey Day and also defended Patriots following the Rebellions, described the Registry Ordinance as « a law that would never have been passed by a free legislature » Note chap.-4.65 dans Bradbury, Wife to Widow, p. 135. Cette citation démontre les changements importants au droit civil du Bas-Canada à la veille de l’Union des deux Canadas. Il est aussi intéressant de voir que Mary McConnell ou tout autre auteur de cette correspondance de la famille Conroy fait appel à un collègue de Charles Dewey Day pour introduire devant le parlement du Canada-Uni cette « affaire » en lien avec le transfert des titres de propriété du lot 15-a.

[36] BAnQ, P154, S3, D1/1, Liste des documents concernant la propriété du lot 15, rang 1, et une partie du lot 15, rang 2, du Canton de Hull entre 1850 et 1887. « Liste enregistrée au Bureau d’enregistrement du Canton de Hull, signée par Louis Duhamel, protonotaire du Bureau d’enregistrement » et dans Guitard, Michelle, Secteur Deschênes, p. 18.

[37] Kolish, Depuis la Conquête : les Canadiens devant deux droits familiaux, p.16.

[38] Traduction libre de : « By which he bequeathed the usufruct of his moveable & unmovable property to Mary McConnell during her lifetime and after her death the full and absolute property to be divided among his children. » BAnQ, P154, D1, Enregistrement du testament de Robert Conroy, 11 avril 1868, « Liste d’enregistrement foncier, 1850-1887, Comté d’Ottawa, Province du Québec, signée devant le registraire, Louis Duhamel.

[39] Bradbury, Wife to Widow, p. 158.

[40] BAnQ, P154, D1, Enregistrement du testament de Robert Conroy, 11 avril 1868, « Liste d’enregistrement foncier, 1850-1887, Comté d’Ottawa, Province du Québec, Signée devant le registraire, Louis Duhamel ». Dans la marge de cette liste, il est indiqué « With reserves however & with ».

[41] BAnQ, P154, D7, Acte de vente et transfert de l’héritage de Charlotte Conroy, 5 mai 1881, pres. B, vol 25, no 528, 455. ; BAnQ, P154, D7, Deed of sale, Maria Jane Conroy, John Nelson, Mary Conroy, John S. Dennis jr., James Conroy, Eleanor Conroy, Alfred Driscoll and Ida H. L. Conroy to Robert Hughes Conroy & W. J. Conroy, registered in the County of Ottawa, Vol. 9, A, 7th day of May 1887.

[42] Ibid. et dans Aldred, Chemin d’Aylmer, p. 179.

[43] James Conroy fait baptiser son fils à Aylmer en 1870. Parish Register 434, Parish Register for Christ Church, Aylmer, Quebec, covering the years 1866-1886, folio 15. Il est noté que James Conroy est marié à Emily McConnell. Elle est la fille de Richard (fils de James McConnell) et alors, la cousine de James McConnell.

[44] BAnQ, P 154, D1, Enregistrement de la vente du lot 15, rang 2 de James Conroy à Robert Stewart, testament de Robert Conroy, « Liste d’enregistrement foncier, 1850-1887, Comté d’Ottawa, Province de Québec, signée devant le registraire, Louis Duhamel ».

[45] L’acte notarié de Charlotte offre un regard détaillé sur la redistribution du patrimoine entre les héritiers Conroy à la suite du décès de leur sœur en 1881. Il décrit en détail le bien foncier des héritiers Conroy et il mentionne le droit douaire dont bénéficie Emily McConnell sur le lot 15-a dans BAnQ, P154, D7, Acte de vente et transfert de l’héritage de Charlotte Conroy, 5 mai 1881, pres. B, vol 25, no 528, 455. De nouveau, le droit douaire est mentionné dans l’acte de vente suivant : BAnQ, P154, D7, Deed of sale, Maria Jane Conroy, John Nelson, Mary Conroy, John S. Dennis jr., James Conroy, Eleanor Conroy, Alfred Driscoll and Ida H. L. Conroy to Robert Hughes Conroy & W. J. Conroy, registered in the County of Ottawa, Vol. 9, A, 7th day of May 1887.

[46] Acte de mariage entre James Conroy et Emily McConnell. Parish Register 447, Saint James Church, Hull, Quebec, covering the years 1868-1886, page 12.

[47] Lise St-Georges, « Commerce, crédit et transactions foncières : pratiques de la communauté marchande du bourg de l’Assomption, 1748-1791 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 39, n° 3, 1986, p. 343.

[48] D’un air très sérieux, la photographie, de Dame Mary McConnell, montre la veuve dans ses habits de veuvage typique des femmes affirmant leur autorité dans la gestion du patrimoine familial au 19e siècle. BAnQ, P154, S1, D29, Fonds de la famille Conroy, « Photographie, Mary McConnell », Studio Notman (Ottawa). Ce portrait rappelle que Mary McConnell peut négocier ses hypothèques et à gérer ses biens fonciers. Elle montre par ses habits son statut social de veuve. À ce sujet, voir Bradbury, Wife to Widow, p. 207-209.

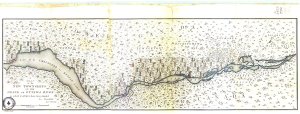

[49] Le nom de Mrs Mary Conroy paraît sur le plan du tracé du chemin de fer menant à Aylmer dans BAnQ, E25, S105, SS4, D878, Fonds du Ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement, W. Dale Harris, Plan du tracé du Pontiac and Pacific Junction Railway, – 400 pieds : 1 po. – 23 avril 1888, Québec.

[50] BAnQ, P154, D1, Enregistrement du jugement de la cour supérieure du district d’Ottawa, 18 septembre 1880,

no 598. Les documents légaux du fonds de la famille Conroy n’offrent aucune explication à ce sujet.

[51] Ibid.

[52] Ibid.

[53] Thierry Nootens, « Des privations ne peuvent pas constituer une fortune : les droits financiers des femmes mariées de la bourgeoisie québécoise face au marché, 1900-1930 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 65, no 1, 2011, p. 62.

[54] Yvan Morin, « La représentativité de l’inventaire après décès : l’étude d’un cas : Québec au début du XIXe siècle», Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 34, n° 4, 1981, p. 521.

[55] Bradbury, Wife to Widow, p. 78-79 ; Kolish, Depuis la Conquête, p. 17.

[56] « May by the death of the said Robert Conroy and the said Mary McConnell as having bien communal en biens (communal et biens soulignés dans le texte) with the said late Robert Conroy, seized and rested with the one undivided half of the said real estate here therefore described which was all acquired during the existence of the said community ». BAnQ, Fonds Conroy, P 154, D7, Fonds de la famille Conroy, Inventaire après décès de Robert Conroy, Aylmer, 11 novembre 1880, Centre d’archives de l’Outaouais.

[57] Bradbury, « Devenir majeure : la lente conquête des droits », Cap-aux-Diamants : la revue d’histoire du Québec, n° 21, 1990, p. 36.

[58] Ibid.

[59] Jeune avocat en droit civil, Robert Hughes Conroy, écrit lui-même l’inventaire après décès de son père de la famille selon la copie de 1879.

[1] L’acte après décès (1880) mentionne : « (…) with the store cottage, known as the homestead. » BAnQ, P154, D7, Fonds de la famille Conroy, Acte après décès de Robert Conroy (1880).

[2] Nootens, « Des privations ne peuvent pas constituer une fortune », p. 61.

À la suite de leurs études à l’université McGill de Montréal, leurs fils, William Jackson et Robert Hughes Conroy, développent de nouvelles technologies dans la forge de la scierie familiale. William Jackson gradue en ingénierie en 1883 . Il se spécialise dans les mécanismes rotatifs tel qu’en fait foi le brevet du prototype de la moissonneuse-batteuse, assemblé à la forge de Deschênes, qu’il obtient en 1889. La Combined Harvester and Tresher est tirée par cinq chevaux. Elle est surtout utilisée au Manitoba jusqu’au début du 20e siècle, mais, malheureusement, le moteur à vapeur la rend rapidement désuète. Par contre, le brevet sur le mécanisme rotatif est essentiellement le même encore aujourd’hui. W. J. Conroy s’intéresse aussi à l’hydroélectricité. Les rapides Deschênes deviennent pour son frère et pour lui un lieu d’innovation et de manipulation des technologies du courant électrique .

À la suite de leurs études à l’université McGill de Montréal, leurs fils, William Jackson et Robert Hughes Conroy, développent de nouvelles technologies dans la forge de la scierie familiale. William Jackson gradue en ingénierie en 1883 . Il se spécialise dans les mécanismes rotatifs tel qu’en fait foi le brevet du prototype de la moissonneuse-batteuse, assemblé à la forge de Deschênes, qu’il obtient en 1889. La Combined Harvester and Tresher est tirée par cinq chevaux. Elle est surtout utilisée au Manitoba jusqu’au début du 20e siècle, mais, malheureusement, le moteur à vapeur la rend rapidement désuète. Par contre, le brevet sur le mécanisme rotatif est essentiellement le même encore aujourd’hui. W. J. Conroy s’intéresse aussi à l’hydroélectricité. Les rapides Deschênes deviennent pour son frère et pour lui un lieu d’innovation et de manipulation des technologies du courant électrique .

Par cette entente, l’électrification des transports voit le jour en Outaouais en 1896. La HEC obtient aussi un contrat d’exclusivité de 35 ans pour l’éclairage, le chauffage et le service aux résidences de Hull, d’Aylmer, de Deschênes et de Hull-Sud . Par ailleurs, la propriété des Conroy est déjà traversée par deux voies ferrées appartenant à la compagnie du Canadien Pacifique. Cette dernière leur loue et, ensuite, leur vend la voie secondaire qui relie Hull à Aylmer par voie ferrée. Ainsi, la Hull Electric Railway Company s’installe à Deschênes. Enfin, pour compléter le parc immobilier de cette compagnie de tramway, les Conroy vendent une part du terrain de la Deschênes Bridge Company, où se situe d’ailleurs la centrale hydroélectrique, à la HEC et y installent un garage à wagons de tramway . En 1897, la HEC accroît de 50% la puissance hydroélectrique de la centrale et, par ce fait, double sa capacité de production.

Par cette entente, l’électrification des transports voit le jour en Outaouais en 1896. La HEC obtient aussi un contrat d’exclusivité de 35 ans pour l’éclairage, le chauffage et le service aux résidences de Hull, d’Aylmer, de Deschênes et de Hull-Sud . Par ailleurs, la propriété des Conroy est déjà traversée par deux voies ferrées appartenant à la compagnie du Canadien Pacifique. Cette dernière leur loue et, ensuite, leur vend la voie secondaire qui relie Hull à Aylmer par voie ferrée. Ainsi, la Hull Electric Railway Company s’installe à Deschênes. Enfin, pour compléter le parc immobilier de cette compagnie de tramway, les Conroy vendent une part du terrain de la Deschênes Bridge Company, où se situe d’ailleurs la centrale hydroélectrique, à la HEC et y installent un garage à wagons de tramway . En 1897, la HEC accroît de 50% la puissance hydroélectrique de la centrale et, par ce fait, double sa capacité de production. En 1898, les premiers tramways circulent entre Hull et Aylmer en partance du hangar et du garage situés sur la voie secondaire du Canadien Pacifique, traversant ainsi le sud de la propriété des Conroy à l’angle du chemin Vanier. Deux ans plus tard, la HEC cherche à rentabiliser ses installations le dimanche. Elle prolonge donc le rail du tramway électrique jusqu’au parc des Cèdres, à Aylmer, où les Conroy exploitent un parc d’attractions, Queen’s Park.

En 1898, les premiers tramways circulent entre Hull et Aylmer en partance du hangar et du garage situés sur la voie secondaire du Canadien Pacifique, traversant ainsi le sud de la propriété des Conroy à l’angle du chemin Vanier. Deux ans plus tard, la HEC cherche à rentabiliser ses installations le dimanche. Elle prolonge donc le rail du tramway électrique jusqu’au parc des Cèdres, à Aylmer, où les Conroy exploitent un parc d’attractions, Queen’s Park. Deschênes Electric Company (1896-1946)

Deschênes Electric Company (1896-1946)