1. TROIS PORTAGES SUR LA ROUTE DU COMMERCE

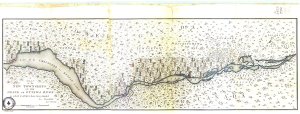

L’histoire du secteur Deschênes à Gatineau est intimement liée à la rivière des Outaouais. Elle remonte au moment où le site est un lieu de passage imposant, Deschênes étant le dernier des trois portages des Chaudières exigeant de débarquer des embarcations, de charger la marchandise et de marcher sur les sentiers étroits longeant la rivière des Outaouais. Les débarquements se font habituellement de la rive nord de l’Outaouais, car elle est avantagée par la direction des vents dominants et le courant de la rivière. En remontant la rivière, les trois portages sont le « Portage du bas » à la chute des Chaudières, le « Portage du milieu » qui est surtout le sentier escarpé longeant les rapides de la petite Chaudière et le « Portage du haut» aboutissant au léger promontoire au-dessus des rapides Deschênes. Le sentier du « Portage du haut » exige des voyageurs de contourner les rapides Deschênes en ligne droite sur une distance d’environ 200 pas[1]. « Ils s’arrêteront au pied ou à la tête de sentiers de portage ou, plus tard, dans les postes de traite qui sont généralement situés près d’embouchures de rivières ou de sentiers de portage[2]. »

2. LA PÉRIODE DU SYLVICOLE

À la fin de la période sylvicole, le site du « Portage du haut » est aussi favorable à l’occupation des regroupements familiaux durant la saison estivale. Il y a sûrement plusieurs familles des nations algonquines qui s’y arrêtent pendant la période de grands rassemblements et de commerce. Le « Portage du haut » est connu de tous les voyageurs naviguant sur la rivière des Outaouais. La difficulté de ce portage amène le voyageur à prendre un moment de répit, avant ou après le portage, car les efforts exigent de surmonter des obstacles naturels dressés en aval ou d’entreprendre les 95 kilomètres en amont sur les eaux calmes de la rivière des Outaouais jusqu’aux rapides des Chats[3]. En plus du commerce, la population amérindienne établie sur les lieux pratique l’agriculture derrière une mince bande marécageuse se mettant ainsi à l’abri des passants sur la rivière[4].

3. LE TOPONYME « DESCHÊNES »

À la période des contacts avec les Européens, le site du village de Deschênes est toujours un lieu d’arrêt imposé par la géographie de la rivière des Outaouais. « Lieu de portage millénaire de la rivière des Outaouais, sis sur l’axe de circulation principal des explorations de l’Amérique du Nord et du commerce des fourrures, le portage de Deschênes est inscrit dans la topographie du Canada depuis 400 ans[5]. » L’histoire attribue au chevalier de Troyes l’origine du toponyme « Deschênes » lors de son passage aux rapides en 1686. Ce commandant de l’expédition d’Iberville remarque la qualité des chênes de l’endroit[6] et il nomme alors le lieu « portage des Chênes »[7]. Contrairement au toponyme « des Cèdres », la graphie Deschênes sera modifiée pour se conformer à un patronyme longtemps associé aux pelleteries[8] et à la présence de la famille Miville-Deschênes dans le secteur depuis le 17e siècle[9]. Ces derniers sont toujours des commerçants dans la région au 19e siècle[10]. Le nom « Deschênes » n’est jamais traduit par le mot Oak de langue anglaise depuis le début de la colonisation britannique en Outaouais[11]. Enfin, « la Commission de la toponymie n’a pas diffusé de renseignements sur l’origine du nom, sa signification ou sur la raison pour laquelle on a attribué le nom « Deschênes » au lieu, soit parce qu’elle n’a pas l’information en main, soit parce que son programme de diffusion ne lui a pas encore permis de le faire[12]. » Les deux origines possibles et homophones du toponyme (couverture forestière et patronyme) confirment l’importance du lieu comme point de transit sur la route du commerce des pelleteries sur la rivière des Outaouais.

4. LA FOURRURE, LE BOIS, L’HYDROÉLECTRICITÉ

a) Le poste de Deschênes

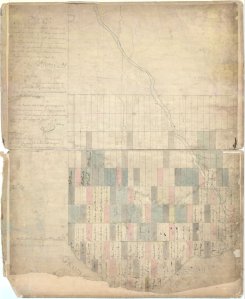

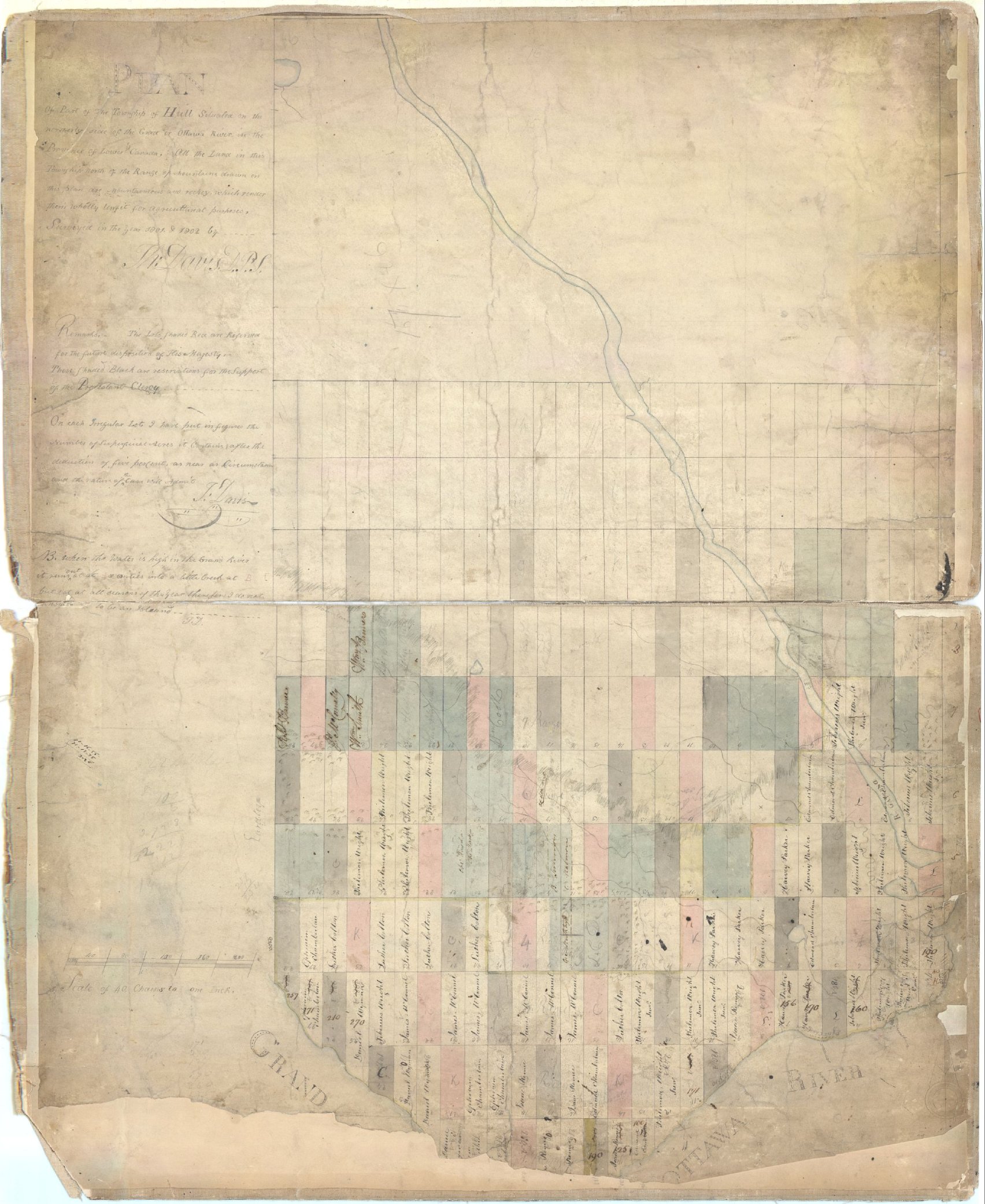

C’est à travers le Fonds de la famille Conroy qu’on constate qu’au début du 19e siècle, le commerce des fourrures demeure l’activité économique principale profitant de la présence amérindienne dès le printemps[13]. En fait, « en 1802, les premiers explorateurs, des missionnaires et des commerçants de fourrures, s’installent dans la région[14]. » Aussi, il y a la confirmation de plusieurs magasins ou d’entrepôts, en plus du poste de traite en activité près des rapides Deschênes depuis 1821[15]. À la fusion des deux grandes compagnies de fourrure, la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) et la Compagnie du Nord-Ouest (CNO), le commerce des pelleteries délaisse ses opérations de Montréal pour les postes de traite de la baie d’Hudson. Désormais ouverts aux traiteurs indépendants du Bas‐Canada[16], les environs de la chute des Chaudières voient alors l’arrivée de nombreux marchands. À cet effet, nous pouvons lire ce passage dans History of Old Bytown : « We shall endeavour to mention some of the old stock of British extraction, that were among the first pioneers old Norwester Cork, and Mr. Conroy, of old Bytown, these two came here in 1826. E. (Edward) McGillivray and his brother (Murdoch) came in 1835[17]. » Il est aussi à l’avantage des traiteurs indépendants de maintenir la présence amérindienne sur un site d’échange et de commerce[18]. Les marchands veillent ainsi à entretenir leurs relations commerciales avec les trappeurs et les chasseurs des environs.

La période 1830-1850 est peu documentée. Nous pouvons cependant confirmer que le territoire est en transformation par son développement économique dans la région de l’Outaouais. « La compétition intensive des marchands indépendants dura une dizaine d’années jusqu’à ce que la CBH jugea préférable de réorienter l’administration et l’exportation des fourrures à Montréal, d’où son entrepôt et le bureau‐chef et la résidence du gouverneur de la Compagnie, George Simpson, à Lachine en 1830[19]. » Au poste de Deschênes, la présence du marchand indépendant, Ithamar Day, un ancien de la CNO, indique déjà une occupation aux rapides Deschênes en 1821. Selon les sources, nous savons qu’il y a eu à Deschênes, entre 1830 et 1850, au moins une ferme, une scierie, une filature, un magasin et un canal[20].

b) L’essor du commerce du bois

À partir de 1850, les activités de l’industrie du bois s’organisent dans la région. « Le commerce des fourrures, qui connaît son apogée sur l’Outaouais vers 1850, disparaît peu à peu, ruiné par la montée du mouvement de colonisation et le développement de l’industrie du bois[21]. » Aux rapides Deschênes, la première scierie est modernisée et une deuxième se spécialise en bois de sciage dès 1869[22]. Le site du village est alors mieux connu sous le nom de Deschênes Mills[23]. La modernisation de l’agriculture et des scieries contribue à l’essor des Conroy à Deschênes. Cependant, le feu emporte les scieries et les premiers moulins dans les années 1890[24]. Le journal local mentionne la présence de 200 ouvriers qui, pour plusieurs, habitent dans le village avec leur famille[25]. Par la suite, la relance des installations contribue à accélérer la croissance de Deschênes Mills. Les ouvriers et les artisans s’installent sur le côté ouest de la rue Principale, encouragés par les activités industrielles.

c) L’or bleu aux rapides Deschênes

À la fin du 19e siècle,l’instabilité du marché du bois n’encourage pas à réinvestir dans la construction des scieries. Il s’y élève plutôt deux centrales hydro-électriques : la Deschenes Electric Company et la Hull Electric Company. « Initialement produite à partir de charbon, l’électricité trouvait en la force hydraulique une source d’énergie primaire à très bon marché qui allait progressivement lui permettre de remplacer la machine à vapeur au sein du système productif [26].» La Deschênes Electric Company produit l’électricité nécessaire à l’éclairage des rues d’Aylmer et de divers bâtiments de la région. Une deuxième centrale, la Hull Electric Company, est construite dans le but d’alimenter le réseau des tramways électriques. La production étant accélérée, le chemin de fer et les tramways électriques de la Hull Electric Company facilitent le transport des biens et des personnes vers les usines près des rapides Deschênes.

d) La raffinerie de nickel

Le site du village de Deschênes devient le deuxième lieu d’importance industriel dans le canton de Hull[27] à la suite de l’ouverture de la British American Nickel Corporation en 1916, construite au coût de plus d’un million de dollars[28]. « C’est au cours de la Première Guerre mondiale que Deschênes connaît une explosion démographique avec l’implantation d’une usine de raffinage de nickel qui attire des centaines d’ouvriers[29]. » À la fin de la Grande Guerre, Mackenzie King[30] ordonne la fermeture définitive et le démantèlement de l’usine[31]. Jusqu’à maintenant, nul ne connait les raisons qui ont motivé le premier ministre à ordonner directement la démolition de cette usine moderne qui était bien en vue à l’époque : « The production of refined metal from the completed plant on a scale hitherto unknown to Canada[32]. » Les ruines de l’usine sont apparentes jusqu’en 1985, compromettant l’usage de ces terrains et leur développement[33]. Un quartier résidentiel est maintenant construit sur ce site.

CONCLUSION

Enfin, l’ancien village de Deschênes s’incorpore en 1920 et en 1922[34]. La fermeture définitive de l’usine contribue à la disparition graduelle de ce milieu industriel jadis prospère. « En face de cette démolition inutile d’une usine en bon état, le conseil municipal entreprend des démarches pour conserver la cheminée et la partie principale des bâtiments qui pourrait attirer et servir à une autre industrie[35]. » De plus, la paroisse catholique Saint-Médard est promulguée en 1923. « Pour aider la paroisse naissante et pour lui économiser le coût de la construction d’une église, par l’entremise de son surintendant, Bob Adams, la compagnie British North American Nickel, qui venait de cesser ses opérations de raffinerie, cède une maisonnette désaffectée, recouverte de papier goudronné, qui avait servi de bureau à ses employés[36]. » Le village se transforme alors en milieu de villégiature pour ensuite s’intégrer de façon définitive à la banlieue à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, Deschênes est fusionné à la Ville d’Aylmer en 1975[37] et l’ancien village est maintenant un quartier de la Ville de Gatineau depuis la fusion municipale de 2002.

Bibliographie

[1] T.W. Edwin Sowter, «La Grande Route de l’Outaouais», Asticou, Revue d’histoire de l’Outaouais, cahier no 34, Juillet 1986, p. 10. Traduction de l’article de Sowther par Ephrem Boudreau, «The Highway of the Ottawa», Paper and Records of the Ontario Historical Society, Griffin & Richmond Co. Ltd, Pinter, Hamilton (Canada), 1915.

[2] Ville d’Aylmer. Symmes Landing, Recherche historique et évaluation patrimoniale du site de Symmes Landing situé dans la ville d’Aylmer, comté de Hull. Direction du patrimoine du ministère des Affaires culturelles (Québec) et la division des Affaires publiques de la Commission de la Capitale nationale (Ottawa), 1983, p. 4.

[3] Ibid.

[4] Pendant l’été 2013, des tessons de poterie amérindienne ont été trouvés lors des fouilles archéologiques sur le site du Portage du haut à Deschênes. Ces tessons prouvent que les environs des rapides Deschênes comptaient une population semi-sédentaire.

[5] Guitard, Quartier de Deschênes, ÉNONCÉ D’IMPORTANCE ET HISTORIQUE, p. 3. En ligne – Vive-Deschênes – http://www.vive-deschenes.ca/resources/Énoncé%20historique%20Deschênes%20-%20Guitard%202012.pdf

[6] Lucien Brault nomme le territoire Des-Chênes et il explique que le nom des rapides Deschênes « vient du fait que de nombreux chênes y poussent sous le régime français selon le chevalier de Troyes en 1686 » et il ajoute que les Algonquins nomment l’endroit « Miciminj » qui veut dire « là où pousse le chêne ». Lucien Brault, Aylmer d’hier / of Yesterday, Institut d’histoire de l’Outaouais, Aylmer, Québec, page 233. Chad Gaffield utilise aussi cette source pour confirmer le nom des rapides. Tous les historiens subséquents persistent à utiliser la référence de Louis Taché. Gaffield, L’histoire de l’Outaouais, p. 97. Par ailleurs, Michelle Guitard spécifie la source de ce récit : Pierre de Troyes, dit chevalier, Journal de l’expédition du chevalier de Troyes à la Baie d’Hudson en 1868, Édition et introduction de Ivanhoe Caron, Beauceville, 1918, p. 32. Guitard, Quartier de Deschênes, p. 15. L’ensemble de ces sources réfère à la description de Louis Taché dans le Nord de l’Outaouais, page 205. Il y a cette impression que ce fait est acquis et qu’il ne fait pas objet de contestations ou de revendications depuis 1938.

[7] Lionel Groulx, « L’expédition du Chevalier de Troyes, en 1686, à la baie d’Hudson », L’Action nationale, avril 1941, p. 278. Disponible en ligne à la BAnQ http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/actionnationale/src/1941/04/04/1941-04-04.pdf (Consulté le 10 juillet 2013).

[8] Il y a des Miville-Deschênes qui vivent à Deschenes Mills à la fin du 19e siècle. De plus, la famille Miville-Deschênes est active dans la traite des fourrures en Outaouais au début du 19e siècle. Voici ce que nous explique Michael Newton à ce sujet : « Les frères Miville connaissaient bien ce genre de commerce. Avant son arrivée à la Petite-Nation en 1820, Joseph Miville avait dirigé un hôtel-pension situé au 3, rue des Jardins à Québec, où il était connu comme «cantinier»! (…) Joseph Miville avait protégé son investissement en exploitant des tavernes ou cantines des deux côtés de la rivière, à Bytown et à Hull. » Dans Newton, La maison Charron, p. 12-14.

[9] À ce sujet, nous pouvons retenir les traces de Jacques Miville-Deschênes, négociant de pelleteries et seigneur du fief des Chesnes à La Pocatière au 17e siècle. « Jacques Miville, qui pour la première fois utilise le titre de sieur Deschênes, on ne sait pourquoi (…)» est le deuxième fils de Pierre Miville dit le Suisse, un négociant canadien fort connu dans les cercles du commerce des fourrures. Raymond Ouimet, Pierre Miville – Un ancêtre exceptionnel, Les Éditions du Septentrion, 1989. Cet auteur ajoute : « Jacques Miville, sieur Deschênes, utilise « sieur Deschênes » pour la première fois dans le contrat de mariage avec Catherine de Baillon qui est « Issue d’une famille noble – ce qui pouvait renforcer le statut des Miville en Nouvelle-France. » Dans Ouimet, Pierre Miville, p. 85-87. De plus, vu que les marchands de fourrure laissent peu de traces de leurs affaires commerciales, nous ne pouvons qu’en déduire que ces marchands négocient à des endroits spécifiques où il leur est facile d’intercepter le transport fluvial. Dans Michel Filion, « La traite des fourrures au XVIIIe siècle : essai d’analyse statistique et d’interprétation d’un processus », Histoire sociale/Social History, vol. 20, no 40 (novembre 1987).

[10] Michael Newton. Some notes on Bytown and the fur trade, The Historical Society of Ottawa. Bytown Pamphlet Series. No 5, 1991, p. 7. Michael Newton. « La maison Charron: Symbole d’une vision contrariée ». Outaouais, Le Hull disparu, Institut d’histoire régionale de l’Outaouais, 1982, p. 12.

[11] Si l’hypothèse « des Chênes » était retenue, il aurait alors été étonnant de le voir se perpétuer dans son usage au début du 19e siècle. Le mot chênes aurait alors eu l’avantage d’être traduit à « Oak » comme ce fut le cas de « Oak Bay » en Gaspésie. Bien que l’orthographe du mot cause des problèmes orthographiques au début du 19e siècle, l’ensemble des textes de langue anglaise consultés le maintient en un mot « Deschênes ».

[12] Commission de la toponymie, Deschênes, Portail Québec, Gouvernement du Québec, Québec, dernière mise à jour : juin 2013, http://www.toponymie.gouv.qc.ca/CT/toposweb/fiche.aspx?no_seq=72388 (Consulté le 17 juillet 2013)

[13] La déposition de Murdoch McGillivray en 1857, mentionne la présence amérindienne sur les dites terres de la partie ouest du lot 15. BAnQ, P 154, D1, Déposition de Murdoch McGillivray signée en 1857. Gard écrit : « All along this part of Lake Deschenes is full of indications of the early people who lived here, possibly ages before the first white man saw these beautiful waters. Aylmer’s noted scientist, Mr. T. W. Edwin Somer, has given years of study to the Lake, with the result that he has made it famous throughout the scientific world, for the many relics he has discovered or encouraged others to hunt out. He has written largely of these relics « Archaeology of Lake Deschenes, » being the most important as bearing upon this particular locality » dans Gard, Pioneers of the Upper Ottawa, 1909.

[14] Pierre Malo, « Aylmer, une ville jalouse de sa beauté », Continuité, no 69, 1996, p. 36.

[15] Archives de l’Ontario, Plan of R 1, c-IV, Nepean, lot 30, con 1 (of), tiré de Elliot, The City Beyond, p. 11 ; BAnQ, P154, D1, Déposition de Murdoch McGillivray signée en 1857; Newton, Some notes on Bytown and the fur trader, p. 9 ; Guitard, Quartier de Deschênes, p. 16. Au sujet du plan du canton de Nepean, Elliot commente : « Captain Andrew Wilson, an eccentric naval officer, drew this map to illustrate a land petition in 1831. Note – « The Chaudiere development at « Nepean Point » to the left and, to the right, Le Breton Mill and residence at Britannia. Across the river is Day and McGillivray’s store and fur post at Deschênes Rapids ». Il reste toujours à trouver les traces ou les écrits au sujet du poste de traite aux rapides Deschênes.

[16] Guitard, Quartier de Deschênes, p. 8.

[17] Andrew Wilson, « A history of old Bytown and Vicinity, now the City of Ottawa. » Daily News, 1876, p. 67. Copie Numérisée – A history of old Bytown and Vicinity, now the City of Ottawa .

[18] BAnQ, P 154, S3, D1/1, Déposition faites par Charles Symmes et par Murdoch McGillivray, à Aylmer, 1er juin 1857 ; Arthur Buies, L’Outaouais supérieur,Québec, 1889, pages 273-280 – Version numérique – BAnQ http://collections.banq.qc.ca/bitstream/52327/2022419/1/174229.pdf ; Newton, « Some notes on Bytown and the fur trade », p. 8.

[19] Guitard, Quartier de Deschênes, p. 16.

[20] LabMIT, Le quartier Deschênes: une vision d’avenir enracinée dans son histoire et sa géographie, p. 25 ; Guitard, Quartier de Deschênes, p. 18 ; Miller, Day, Charles Dewey; Gaffield, Histoire de l’Outaouais, p. 221. Joseph Bouchette mentionne qu’il y a une scierie aux rapides Deschênes en 1832 dans Bouchette, Dictionnaire topographique de la province du Bas-Canada, 1832.

[21] Pierre-Louis Lapointe, « Géographie, histoire et définition d’une identité régionale : le cas de l’Outaouais », Histoire Québec, vol. 11, n° 2, 2005, p. 7.

[22] Guitard, Quartier de Deschênes, p. 20 et dans le Nord de l’Outaouais, Taché ajoute : « Quelques citoyens se souviennent encore sans doute du moulin Conroy à Deschênes construit en 1870, du moulin à farine situé au même endroit et dont il ne reste plus que quelques vestiges », p. 206-207.

[23] Deschênes Mills est inscrit de cette façon dans la liste des biens de R & W Conroy en 1883. BAnQ, P154, D8, Schedule and Evaluation of R & W Conroy’s Real Estate, Mill property and Timber Limits, 30th November 1883.

[24] Guitard, Quartier de Deschênes, p. 25.

[25] Guitard, Quartier de Deschênes, p. 25. Michelle Guitard ajoute dans les notes : «Deschênes sawmill burnt by lightning», dans le journal Equity. Elle explique que l’article est une reproduction d’un journal qui lui a été envoyé donnant la date suivante : July 13th, 1890. Madame Guitard ajoute au sujet de la date de l’incendie des scieries : « Ce n’est pas possible à cause du contenu qui fait référence à la ligne de la Hull Electric. Il faut donc que ce soit après 1896. La personne qui m’a envoyé cette référence est à l’extérieur du pays. Donc à vérifier plus tard. »

[26] Claude Bellavance, « L’État, la « houille blanche » et le grand capital. L’aliénation des ressources hydrauliques du domaine public québécois au début du XXe siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 51, no 4, 1998, p. 495.

[27] Charles E. Goad, « Sheet 200, Dechènes, Que., January 1903, revised to May 1908, [scale 1:6 000] », Hull & Vicinity, Que., January 1903, revised May 1908. Mai 1908, Toronto ; Montréal. En ligne, Bibliothèque et Archives Canada, # Mikan 3823774 http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayItem&lang=eng&rec_nbr=3823774&rec_nbr_list=4137739,3821551,3855183,3827571,3820161,3824226,3823774,3934773,3855189,3855201 (Consulté le 17 juillet 2013).

[28] Toronto World, Big Nickel and Copper Plant to be built in Deschenes, May 17 1918, Ottawa. http://news.google.com/newspapers?nid=22&dat=19180517&id=_G0DAAAAIBAJ&sjid=nykDAAAAIBAJ&pg=5590,4705274 .

[29] Goad, Dechènes, Que.

[30] Brault, Aylmer d’hier, p. 236. L’auteur écrit qu’en réaction à la volonté du conseil municipal de Deschênes de revitaliser l’usine en 1923, Mackenzie King s’y oppose et donne l’ordre : « Tear it down ». Madame Guitard suggère qu’une étude plus approfondie pourrait être pertinente quant à l’origine de la raffinerie et au contexte de la fermeture définitive de ce complexe moderne industriel par le Premier Ministre du Canada. Guitard, Quartier de Deschênes, p. 23. Il faudrait alors plonger dans le fonds William Mackenzie King, lequel comprend 316 mètres d’archives textuelles. Bibliothèque et archives du Canada, Fonds William Lyon Mackenzie King, 1815-1969, http://www.collectionscanada.gc.ca/pam_archives/public_mikan/index.php?fuseaction=genitem.displayItem&lang=fre&rec_nbr=98362

[31] Ibid.

[32] Ibid.

[33] Guitard, Quartier de Deschênes, p. 23.

[34] Ibid. De plus, Manon Leroux explique aussi que l’usine ferme ses portes l’année suivant la promulgation de la paroisse Saint-Médard en 1923. Selon ces propos, l’usine ferme de façon définitive en 1924.

[35] Brault, Aylmer d’hier, p. 236.

[36] Ibid. p. 238.

[37] Ville d’Aylmer, Aylmer, Un passé riche, Un avenir prometteur, Juin 1989, p. 13.

45.383251

-75.800696